施設基準とは?医院・クリニックが押さえておくべき基礎知識

医院・クリニックを開業して経営する際、医療法による様々な基準とは別に、厚生労働大臣が定める「施設基準」があります。

診療報酬の中には、施設基準の届出を行うことで、算定が可能になるものがあります。

そのため、一般的にはどの医院・クリニックでも届出を行いますが、それぞれの施設基準で対象の患者さんや、届出や算定要件が定められています。

算定開始に間に合うように、忘れずに施設基準の届出を行うことはもちろん、届出後は施設基準の要件を遵守するように注意しなければいけません。

そこで、今回は医院・クリニックが最低限押さえておくべき施設基準の基礎知識についてお伝えします。

施設基準とは?

医院・クリニックを開業する際、医療法で定める医療機関や医師の基準を満たす必要があります。

ただ、医療法とは別に、保険診療の一部について、厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面を評価する基準もあります。

これを「施設基準」と呼びますが、健康保険法などの規定に基づき定められています。

診療行為の中には、保険医療機関が一定の人員や設備を満たす必要があり、その旨を地方厚生局に届け出て初めて点数を算定できるものがあります。この満たすべき人員や設備を施設基準といい、点数表とは別に厚生労働大臣告示が定められ、また細かい取扱いが通知で示されています。施設基準の届出が必要なものには、点数表に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局等に届け出た~」という一文が入っています。

※関東信越厚生局新潟事務所「施設基準等の届出に関するよくあるご質問【医科・歯科】 」より抜粋

この点を踏まえて、施設基準について詳しくお伝えします。

医療法で定める基準と施設基準の違い

医療法で定められた基準と施設基準は、どちらも医療機関の運営に関わる基準ですが、目的と内容が違います。

医療法は、簡単に言えば、医療提供体制の整備や医療機関の開設・管理に関する基本的なルールを定めた法律です。

一方、施設基準は、保険診療を行う医療機関が満たすべき人員、施設、設備、診療体制などの具体的な基準を指します。

具体的には、専門的な医療の提供に必要な医師や看護師などの人員配置、高度な医療機器の整備状況、患者さんに対する安全管理や情報提供といったものが総合的に評価されます。

医療法が医療のスタートラインに立つための基準であることに対し、施設基準は質の高い医療サービスを提供している付加価値を示す基準と考えるとわかりやすいでしょう。

施設基準を満たすことで、専門的な加算の算定が可能となり、医業収入を増やすことができます。

また、質の高い医療体制を対外的に示すことに繋がり、患者さんからの信頼獲得に繋がることも考えられます。

一方で、算定要件を満たそうとすると、人件費や設備のコストがかかる場合がある点は無視できません。

施設基準を届出した後も継続的な管理が求められ、要件を逸脱すると適時調査での指摘や診療報酬の返還といったことがあり得るので注意してください。

施設基準の届出で初めて算定が可能になる診療報酬がある

診療報酬には、基本的な診療行為に対する点数とは別に、専門的な医療体制や手厚い人員配置など、質の高い医療を評価する加算項目が多数存在します。

専門性のある質の高い医療を評価して、診療報酬点数に反映させるには、基本的には管轄の地方厚生局に対して施設基準の届出が必要となります。

施設基準の届出は、毎月締切が決まっています。

すべての施設基準に届出が必要であるわけではないですが、必要な場合は忘れずに届け出ることが大切です。

届出が必要な施設基準については後述します。

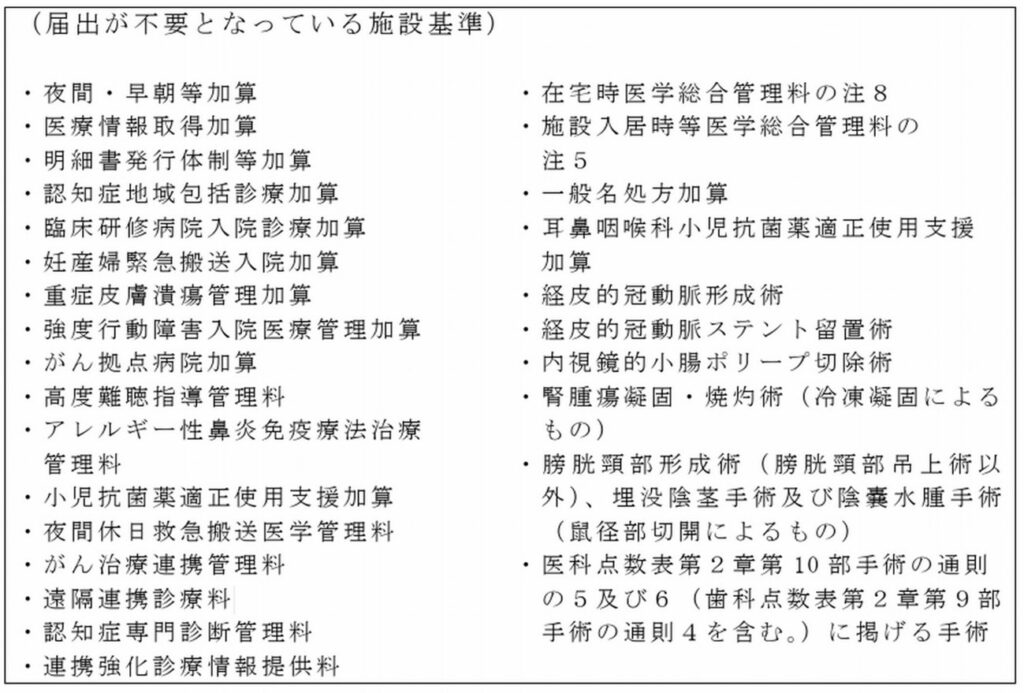

すべての施設基準で届出が必要というわけではない

すべての診療報酬項目に施設基準の届出が必要なわけではありません。

具体的には、以下の施設基準については、届出が不要になっています。

※近畿厚生局「届出が不要となっている施設基準について(要確認) 」より抜粋

届出が不要とはいえ、算定要件を満たしていない場合は、診療報酬を算定できないので注意してください。

医院・クリニックが届出をする主な施設基準

医院・クリニックが届け出る必要がある施設基準は膨大にあります。

届出が必要な施設基準や、それぞれの様式については、管轄の厚生局のホームページをご覧ください。

例えば、関東信越厚生局であれば、次の厚生局公式サイトでまとめられています。

このなかで、比較的ポピュラーで主要な施設基準についてお伝えします。

かかりつけ医機能に関する施設基準

かかりつけ医機能とは、患者さんの健康状態を継続的に把握し、日常的な診療から健康相談、必要に応じて専門医への紹介までを担う機能のある医療機関のことを指します。

かかりつけ医機能として体制が整っていることを示す施設基準が、いくつか設けられています。

詳細は以下の記事をご覧ください。

【該当する主な施設基準】

・機能強化加算

・地域包括診療加算

・地域包括診療料

・小児かかりつけ診療料

・在宅療養移行加算

・入院時支援加算

・入退院支援加算

・時間外対応加算

感染対策に関する施設基準

近年の感染症流行を経て、クリニックにおける感染防止対策の重要性は一層高まっています。

患者さんが安心して受診できる環境を整備し、院内感染のリスクを低減するための体制を評価するのが、感染対策に関する施設基準です。

地域における感染症の発生動向を把握し、他の医療機関と連携しながら対策を講じることが求められます。

【該当する主な施設基準】

・外来感染対策向上加算

・連携強化加算

・サーベイランス強化加算

・抗菌薬適正使用体制加算

訪問診療(在宅医療)に関する施設基準

高齢化が進み、通院が困難な患者さんの自宅に訪問して診療を行う在宅医療のニーズは増えています。

クリニックが在宅医療の中心的な担い手となるためには、24時間体制での対応や、多職種との連携といった特定の要件を満たす必要があります。

その体制を証明するのが在宅医療関連の施設基準です。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

【該当する主な施設基準】

・在宅療養支援診療所(在支診)

・在宅時医学総合管理料(在総管)

・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)

・在宅がん医療総合診療料

・在宅患者訪問診療料

・往診料

・在宅患者緊急時等カンファレンス料

・看取り加算

オンライン診療に関する施設基準

情報通信機器(スマートフォンやPCなど)を用いて、遠隔で診療を行うオンライン診療は、患者さんの利便性向上や感染防止の観点から普及が進んでいます。

しかし、保険診療としてオンライン診療を行うには、厚生労働省が定めるガイドラインを遵守する必要があります。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

【該当する主な施設基準】

・情報通信機器を用いた診療に係る施設基準

・初診料(情報通信機器を用いた場合)

・再診料(情報通信機器を用いた場合)

医療DXに関する施設基準

国は医療分野のDXを強く推進しています。

例えば、マイナンバーカードを保険証として利用するオンライン資格確認システムの導入です。

このシステムを導入し、診療情報を活用して質の高い医療を提供する体制を評価するのが、医療DX推進体制整備加算です。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

その他、オンライン資格確認システムを導入している医療機関が、患者の診療情報を取得・活用して診療を実施することを評価する医療情報取得加算があります。

施設基準の届出状況を確認する方法

施設基準の届出状況を確認する場合は、まずは管轄となる厚生局のサイトにアクセスして、届出受理医療機関名簿を確認しましょう。

例えば、関東信越厚生局であれば次の通りです。

⇒関東信越厚生局「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧 」

自院を確認すると、受理番号の欄に、次のような記号が記載されていることがわかります。

(XXXX)第YYYYY号

このXXXXに該当する記号が、届出をしている施設基準の内容になります。

記号を解読したい場合は、各地方厚生局のウェブサイト内で入手できる「施設基準の名称一覧表」から確認できます。

例えば、次のようなものです。

施設基準の届出に添って運営されているかチェックする適時調査とは?

適時調査とは、保険医療機関や保険薬局などが、施設基準の届出に沿って運営されているかチェックする調査です。

原則年に1回行われますが、場合によっては数年に1回ペースで行われる医療機関もあります。

届出を受理した保険医療機関等について、原則、年1回、受理後6か月以内を目途に実施する。なお、当分の間、対象となる保険医療機関数が300施設以上の都道府県においては3年に1巡、150施設以上300施設未満の府県においては2年に1巡を目途として行うこととする。

例えば、適時調査では次の点がチェックされます。

・届出をした通りの人員が実際に配置されているか

・必要な医療機器が適切に管理・使用されているか

・関係書類が要件に沿って正しく記録・保管されているか

不備があった場合は、軽微であれば指導だけで終わります。

しかし、場合によっては診療報酬の返還や施設基準の届出の取り下げが命じられることもあります。

そのため、日頃から施設基準を満たした運営になるように、適切な院内管理を行うようにしましょう。

【まとめ】忘れずに施設基準の届出をする

施設基準の概要や、届出が必要な主な施設基準の種類、届出状況の確認方法などをお伝えしました。

施設基準は、医療法とは別に保険診療の質を評価するものであり、診療報酬の算定に大きく関わるので、クリニックの経営に直結します。

施設基準で大切なことは、要件を満たしたら忘れずに届出をすることと、届出後の院内管理です。

医院・クリニックによって該当する施設基準は異なるので、管轄の厚生局や専門家に相談しながら正しく理解して、運用するようにしましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。

医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。