【全医療機関対象】かかりつけ医機能報告制度とは?

2023年5月に成立した改正医療法により、2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されています。

かかりつけ医機能報告制度は、ほぼすべての医療機関(特定機能病院や歯科医院を除く)が関わる制度です。

2026年1~3月に、最初のかかりつけ医報告が行われるので、必要に応じて準備する必要があります。

そこで、かかりつけ医機能報告制度の概要についてお伝えしていきます。

かかりつけ医機能とは?

かかりつけ医機能とは、医師個人がかりつけ医ということではなく、医療機関が地域における日常的な診療や健康管理、疾病の予防役割などを行う機能のことを指します。

具体的には、かかりつけ医機能とは、次のようなことを指します。

【診察における患者理解と地域連携】

かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。

【診療時間外の医療連携体制の構築】

かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。

【地域医療と在宅支援の推進】

かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。

【わかりやすい医療情報の提供】

患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。

※厚生労働省「かかりつけ医とは? 」より抜粋

なお、医療機関がかかりつけ医機能を持つことで、例えば次のような加算を算定できる場合があります。

| 機能強化加算 | かかりつけ医機能を持つ診療所を評価する |

| 地域包括診療加算 | 複数の慢性疾患を有する患者に対して、継続的な診療を行う医療機関を評価する |

| 地域包括診療料 | 厚生労働大臣が定める疾患を有する患者に対し、主治医が継続的かつ全人的な医療を行うことを評価する |

| 小児かかりつけ診療料 | 小児患者を対象とした、かかりつけ医の機能を評価する |

| 在宅療養移行加算 | 他医療機関などと連携して訪問診療が提供可能な体制の構築を評価する |

| 入院時支援加算 | 入院前から外来で患者情報を確認したり、入院生活の説明をしたりした場合に評価する |

| 入退院支援加算 | 患者が安心・納得して退院し、早期に地域で療養や生活を継続できるようにするための取り組みを評価する |

※厚生労働省「かかりつけ医機機能評価の充実 」を元に作成

かかりつけ医機能報告制度とは?

かかりつけ医機能報告制度とは、具体的に次のことを行う制度のことを言います。

・慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事に報告を求めることとする。

・都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。

・都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。

※厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回) 」より抜粋

冒頭でお伝えした通り、ほぼすべての医療機関が対象となり、自院が持っているかかりつけ医機能を都道府県知事に報告することが必要となります。

かかりつけ医機能報告制度の報告事項

報告事項は、次のように1号機能と2号機能に分かれています。

2号機能については、1号機能を有する医療機関のみが報告を行います。

原則として、厚生労働省運営のG-MIS(医療機関等情報支援システム)で報告をするとされています。

ただ、地域の実情も踏まえて紙調査票による報告も可としています。

なお、初回のかかりつけ医報告については、2026年1~3月に行われる予定となっています。

1号機能

1号機能は、日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能のことを指します。

具体的には、次のことを報告します。

| No | 報告事項 | 要件 |

| 1 | 「具体的な機能(※)」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしていること | ★ |

| 2 | かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無 | |

| 3 | 17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること | ★ |

| 4 | 一次診療を行うことができる疾患を報告していること | |

| 5 | 医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む) | ★ |

| 6 | 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数 | |

| 7 | かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数 | |

| 8 | 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制の有無 | |

| 9 | 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況 |

★:「実施している」「実施できる」ことが機能ありの要件となる報告事項

※継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機能

※厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回) 」P17を元に作成

なお、上記の17の診療領域とは、具体的には次の領域を指します。

皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域

※厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 」P26抜粋

2号機能

2号機能の報告は、1号機能を有する医療機関が報告するもので、具体的に次の4項目について報告します。

(イ) 通常の診療時間外の診療

| No | 報告事項 |

| 1 | 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況(在宅当番医制・休日夜間急患センター等に参加、自院の連絡先を渡して随時対応、自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等)、連携して確保する場合は連携医療機関の名称 |

| 2 | 自院における時間外対応加算1~4の届出状況、時間外加算、深夜加算、休日加算の算定状況 |

(ロ)入退院時の支援

| No | 報告事項 |

| 1 | 自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称 |

| 2 | 自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況 |

| 3 | 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況 |

| 4 | 自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況 |

| 5 | 特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数 |

(ハ) 通常の診療時間外の診療

| No | 報告事項 |

| 1 | 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況(自院で日中のみ、自院で24時間対応、自院での一定の対応に加えて連携して24時間対応等)、連携して確保する場合は連携医療機関の名称 |

| 2 | 自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況 |

| 3 | 自院における訪問看護指示料の算定状況 |

| 4 | 自院における在宅看取りの診療報酬項目の算定状況 |

(二) 介護サービス等と連携した医療提供

| No | 報告事項 |

| 1 | 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況(主治医意見書の作成、地域ケア会議・サービス担当者会議等への参加、介護支援専門員や相談支援専門員と相談機会設定等) |

| 2 | 介護支援専門員や相談支援専門員への情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況 |

| 3 | 介護保険施設等における医療の提供状況(協力医療機関となっている施設の名称) |

| 4 | 地域の医療・介護情報共有システムの参加・活用状況 |

| 5 | ACP(人生会議)の実施状況 |

※厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回) 」P18~19を元に作成

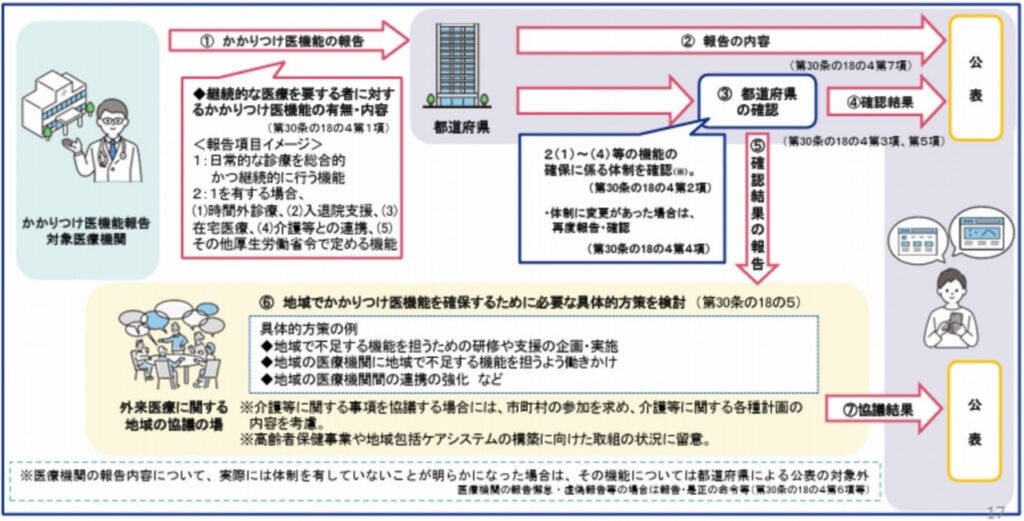

かかりつけ医機能報告から公表までの流れ

※厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 」P17抜粋

各医療機関が都道府県に報告を行ってから、情報が公表されるまでの流れは上図の通りですが、簡単に示すと次の通りです。

各医療機関から都道府県知事に対してかかりつけ医機能をG-MIS等で報告する(1号機能、2号機能)。初回は2026年1~3月。

↓

都道府県知事はかかりつけ医機能を確認し、結果をG-MISで公表するとともに、外来医療に関する地域の協議の場に報告して協議を行う。

↓

かかりつけ医機能を確保するために必要な具体的な方策を検討して、都道府県知事が結果を公表する。

かかりつけ医機能報告制度以外の取り組みについて

かかりつけ医機能報告制度は、「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」の3つの取り組みの1つです。

他の取り組みについても、簡単にお伝えします。

医療機能情報提供制度の刷新(2024年4月施行)

医療機能情報提供制度の刷新は、患者さんが自ら適切に医療機関を選択できるよう、情報提供の充実・強化を図ったものです。

すでに2024年4月から、医療情報ネット(ナビイ)として運用が開始されています。

詳細は厚生労働省「医療機能情報提供制度について 」を確認してください。

患者に対する説明(2025年4月施行)

都道府県知事によるかかりつけ医機能の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は書面交付により説明するよう努める。

※厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回) 」P5を元に作成

上記の通り、患者さんへの説明はかかりつけ医機能を持つとされた医療機関に課された努力義務であり、具体的に次の2点について説明することが求められています。

・当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能

・病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項

しかし、患者さんの診療に支障を及ぼす場合や、人の生命、身体、財産に危険を生じる恐れがある場合は努力義務が免除されます。

※【参考】厚生労働省「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理 」

【まとめ】かかりつけ医機能報告制度の対応の準備をする

かかりつけ医機能報告制度の概要についてお伝えしました。

最初のかかりつけ医報告が行われる2026年1~3月までに、対応の準備をしていくようにしましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。