医療DX推進体制整備加算とは?施設基準や届出方法などを詳しく解説

医療機関がデジタル技術を活用して医療の質を高める体制を整備していることを評価するため、2024年度の診療報酬改定で医療DX推進体制整備加算が新設されています。

さらに、医療DX推進体制整備加算については、2025年以降見直しされ、マイナ保険証利用率や電子処方箋の導入の有無で差が出るようになりました。

そこで、医療DX推進体制整備加算の施設基準や届出方法など、重要ポイントをお伝えします。

医療DXの取り組みに積極的な医院・クリニックの先生は、ぜひ参考にしてください。

医療DX推進体制整備加算とは?

医療DX(医療デジタルトランスフォーメーション)とは、医療分野でデジタル技術を活用することで、医療の質、効率を高める取り組みのことを言います。

国は以前から次のような医療DXを後押しする動きを進めています。

・オンライン資格確認(マイナ保険証)の導入

・電子カルテ情報共有サービス

・標準型電子カルテシステム

・電子処方箋

・医療費助成のオンラインによる資格確認

・予防接種事務のデジタル化

・介護情報基盤の構築

・医療等の二次利用

・診療報酬改定DX

【参考】厚生労働省「医療DXについて 」

医療DX推進体制整備加算は、これらの体制を確保して医療の質を高めたことに対して評価するものです。

つまり、算定されるにはマイナ保険証の利用促進や、オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの取り組みを行う必要があります。

算定基準を満たしたうえで届出をすると、2025年4月より診療報酬得に次の点数を加算することができます。

| 医科 | 歯科 | 調剤 | マイナ保険証利用率(※1) | 電子処方箋要件(※3) | |

| 医療DX推進体制整備加算1 | 12点 | 11点 | 10点 | 45% | あり |

| 医療DX推進体制整備加算2 | 11点 | 10点 | 8点 | 30% | |

| 医療DX推進体制整備加算3 | 10点 | 8点 | 6点 | 15%(※2) | |

| 医療DX推進体制整備加算4 | 10点 | 9点 | ― | 45% | なし |

| 医療DX推進体制整備加算5 | 9点 | 8点 | 30% | ||

| 医療DX推進体制整備加算6 | 8点 | 6点 | 15%(※2) |

※1:適用時期は2025年4~9月、利用率実績は2025年1月~

※2:小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とする。

※3:電子処方箋要件ありとは、具体的に「電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること」

※4:2025年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年7月を目途に検討、設定。

【出典】厚生労働省「医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し 」を元に作成

マイナ保険証の利用率については、適用時期3ヶ月前の「マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数」で算出されます。

医療DX推進体制整備加算については、段階的に見直しが図られており、今後もマイナ保険証利用率の実績要件などが見直されると考えられます。

医療DX推進体制整備加算の算定要件・施設基準について

医療DX推進体制整備加算の算定要件は次の通りです。

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

【出典】厚生労働省「個別改定項目について①医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い 」より抜粋

「次に掲げる点数」というのは、上記の表の2025年4月以降の点数のことを指します。

算定要件を満たすためには施設基準に適合していることが求められるので、以下に詳しくお伝えします。

医療DX推進体制整備加算の算定が可能になる施設基準

厚生労働大臣が定める施設基準とは、次の通りです。

(1)オンライン請求を行っていること。

(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。

(3)(医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(歯科)歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(調剤)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。

(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制を有していること。

(調剤)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。

※上記の医療DX推進体制整備加算1・2・3。満たしていない場合は医療DX推進体制整備加算4・5・6となる。

(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。

※上記の通りマイナ保険証利用率15~45%(2025年4~9月)

(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

(8)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

※厚生労働省保険局医療課「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて 」を元に作成

施設基準の経過措置

上記の施設基準(5)については、2025年9月30日まで経過措置が取られています。

つまり、9月30日までこの施設基準を満たしていなくても、医療DX推進体制整備加算の算定は可能です。

とはいえ、経過措置を過ぎてから施設基準を満たさないままでは加算できなくなるので早めに準備した方が良いでしょう。

施設基準を満たす掲示物

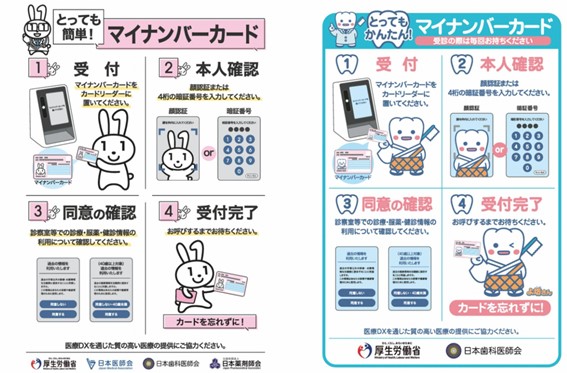

上記の施設基準(7)に定めのある掲示物については、厚生労働省が施設基準を満たすポスターなどの周知素材を公開しています。

※厚生労働省「オンライン資格確認に関する周知素材について 」より抜粋

自院で考えてポスターを作成しても問題ないのですが、上記のポスターを積極的に利用した方が手間を省くことができます。

マイナ保険証利用率は算定に大きく影響するので、できれば受付や会計、待合室など患者さんの目につく場所に掲示するようにしましょう。

施設基準を満たすホームページへの掲載内容

上記の施設基準(7)では、医療DXへの取り組みについて、紙の掲示物だけでなくホームページへの掲載も求められています。

具体的な内容の指定はないですが、以下のような内容を下層ページで掲載することで問題ありません。

・上記のポスターの電子データをホームページにも掲載する

・医療DXを通じて質の高い診療を提供する旨を簡潔に記載する

・オンライン資格確認の情報活用やマイナ保険証の利用促進に取り組んでいる旨を簡潔に掲載する

・電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスの取り組みを実施している旨を簡潔に記載する

電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど、現段階で導入していなければ、「今後導入予定」と記載すれば問題ありません。

受付でマイナ保険証の利用を促進する

マイナ保険証の利用率は、医療DX推進体制整備加算の算定要件に大きく影響します。

そのため、次のように積極的に患者さんにマイナ保険証の利用を促すと良いでしょう。

・上記のポスターを患者さんの目に留まる場所に掲載する

・来院した患者さんに「マイナ保険証をお持ちですか?」などと声がけする

・会計を済ませた患者さんに「次回はマイナ保険証をお持ちいただくと会計がスムーズです」などメリットを説明する

・利用方法が分からない患者さん用に、その場で説明できるタブレット端末を用意する

・マイナ保険証を利用するメリットを患者さんに伝えられるようにスタッフ教育する

医療DX推進体制整備加算の届出方法

医療DX推進体制整備加算については、上記の施設基準を満たしたうえで、基本診療料の届出一覧のなかの「(様式1の6)医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出書添付書類」を記載し、地方厚生局へ提出します。

様式の最新版については、各厚生局のホームページの「基本診療料の届出一覧」からダウンロードができます。

例えば、関東信越厚生局であれば、「ホームページのトップページ」⇒「申請等手続き」⇒「施設基準の届出等」⇒「基本診療料の届出一覧」とアクセスすれば、ダウンロードできます。

【まとめ】医療DX推進体制整備加算を取得しつつ医療の質を高めていく

医療DX推進体制整備加算についてお伝えしました。

医療DX推進体制整備加算については、マイナ保険証利用率の条件など、今後も変更になることが考えられるので、動向を確認しておいてください。

医療DXは、医療の質を高めることができるのはもちろん、患者さん対応など業務の効率化にも繋がります。

医療DX推進体制整備加算もそうですが、医院・クリニックの現場が働きやすくなるように整備を進めていきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

【関連記事】

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。