医療法人の理事、監事、社員とは?よくある質問についても詳細回答

医療法人の設立には、医療法で理事(理事長含む)、監事、社員の選任が必要となっています。

株式会社の株主や役員と似ているようで違う点も多く、医療法人の理事、監事、社員の選任や役割について理解しておく必要があります。

今回は医療法人の理事、監事、社員について各々詳しく解説します。

また、医療法人の理事、監事、社員について、よく質問されることにも回答しています。

これから医療法人を設立する先生、医療法人の円滑な運営をしたい先生、承継を検討している先生は最後までご覧ください。

医療法人の理事、監事、社員とは?

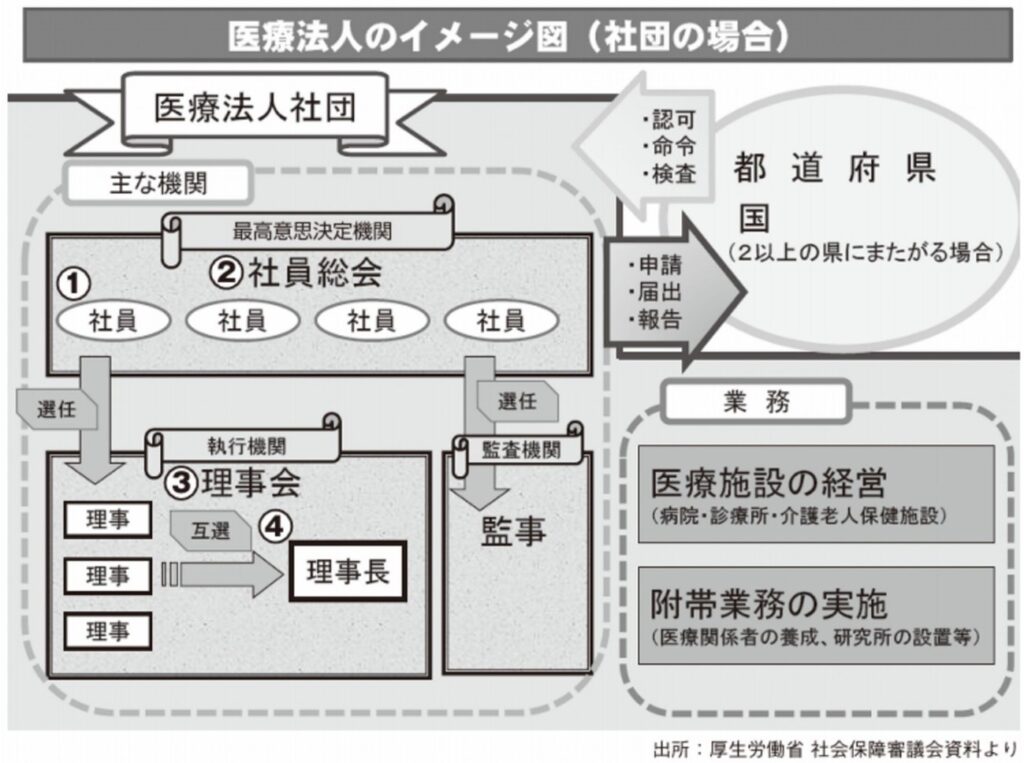

※厚生労働省「医療法人の基礎知識 」より抜粋

まずは、医療法人の理事(理事長含む)、監事、社員についてお伝えします。

一般的な社団医療法人のイメージ図を示すと上図の通りです。

医療法人のガバナンスの仕組みは、株式会社に似ているところがあり、簡単に言えば、次のように置き換えるとわかりやすいです。

| 医療法人 | 株式会社 |

| 理事 | 取締役 |

| 監事 | 監査役 |

| 社員 | 株主 |

また、社員総会は株式会社で言うところの株主総会になります。

株式会社の場合は、取締役や監査役が役員になることと同様に、医療法人では理事と監事が役員となります。

しかし、医療法人には、株式会社のように株式の概念がないなど、大きな違いもあります。

医療法人の理事

医療法では、医療法人の理事は、主に社員総会によって選任されます。

株主総会によって、取締役が選任されることと同様ですが、原則3名以上必要です(医療法第46条の5)。

医療法人の理事は、株式会社で言えば経営陣にあたるので、日常業務の運営や意思決定などを行います。

なお、医療法人が開設するすべての病院・クリニックは、管理者を理事として選任しなければいけません。

理事は必ずしも医師(もしくは歯科医師)である必要はありませんが、管理者は医師である必要があるため(医療法第10条)、「管理者=医師の理事」となります。

医療法第46条の5第6項

医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。

つまり、管理者である医師が退いた場合は、理事も辞任しなければいけません。

特に分院を持つ医療法人は、次の点に注意する必要があります。

・分院長が退職した場合は理事が1人減ることになる

・分院長が退職して代わりがいなければ閉院しなければいけない

・1人の医師が2つ以上の病院やクリニックの管理者を兼ねることはできない(医療法第12条第2項)

また、分院長が退職して独立開業する際は、スタッフや患者さんの引き抜きの規模が大きくなりがちな点も注意が必要です。

医療法人の分院展開については、以下の記事をご覧ください。

医療法人の監事

医療法人の監事も、社員総会によって選任され、医療法で1名以上必要です(医療法第46条の5)。

医療法人の監事は、公正な立場で医療法人の業務・財産状況の監査等を行う立場上、理事やスタッフを兼任することはできません(医療法第46条の5第8項)。

株式会社で言えば、監査役が取締役を兼任することができないことと同様です。

つまり、基本的に医療法人と利害関係のない公認会計士、税理士、弁護士などの専門家によって、監査を行っていきます。

具体的には、医療法人の監事は次のような役割があります。

・当該法人の業務及び財産の状況特に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について十分な監査が行われていること(医療法第46条の8第1号及び第2号)。

・監査報告書が作成され、会計年度終了後3月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出されていること(医療法第46条の8第3号)。

・法人の適正な会計管理等を行う観点からも内部監査機構の確立を図ることが重要である。

・監事は理事会に出席する義務があり、必要があると認めるときは意見を述べなければならないこと(医療法第46条の8の2第1項)。

※厚生労働省「医療法人運営管理指導要綱 」を元に作成

医療法人の社員

医療法人の社員は、株式会社で言うところの株主にあたり、次のような重要事項の議決権を持ちます。

・医療法人の理事の選任

・定款の変更

・役員報酬・退職金の支払い etc

株式会社と違う点は、配当を受け取ることができず(医療法第54条)、拠出額に関わらず議決権は1人1票となることです(医療法第46条の3の3)。

上図のように、株式会社の場合は、株式を多く保有するほど議決権が多くなる1株1票方式ですが、医療法人ではどんなに拠出しても議決権は皆同じです。

理事の選任・解任など重要な決議も、医療法人の場合は多数決で決まることになります。

なお、医療法人の社員の人数については、医療法上の条件はありませんが、原則として3人以上必要としている都道府県が多いです。

医療法人の理事、監事、社員に関する5つのQ&A

医療法人の理事、監事、社員の選任や役割に関して、よく聞かれる質問について回答します。

医療法人の運営や承継の際は、最低限次のことは知っておく必要があります。

Q:医療法人の社員のなかから理事を選ばないといけないか?

医療法人では「社員=理事」と思われがちですが、必ずしも社員のなかから理事を選ばないといけないわけではありません。

株式会社で言えば、社員は株主、理事は取締役なので、役割が違います。

理事長や分院長が社員である必要もありません。

特に分院長を社員にすると、理事を選任する権限を持つため、理事長と対立した際にトラブルが起きやすい点は注意が必要です。

ただ、多くの中小規模の医療法人では、「社員=理事」となっているケースがほとんどです。

これは、多くの中小企業で、社長が株主を保有しており、「オーナー兼社長」となっていることと同様です。 特に医療法人設立時は、社員も理事も原則3名以上必要とされているので、多くは「社員=理事」となります。

Q:理事長や理事は医師である必要はあるか?

理事は必ずしも医師である必要はありませんが、理事長は原則医師(もしくは歯科医師)である理事から選出されることになります。

しかし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師でなくても選出することができるとされています(医療法第46条の6第1項)。

具体的には、次の場合は医師でなくても理事長に選出することが可能です。

医師、歯科医師でない理事のうちから選任することができる場合は以下のとおりである。

①理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合

②次に掲げるいずれかに該当する医療法人

イ 特定医療法人又は社会医療法人

ロ 地域医療支援病院を経営している医療法人

ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人③候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人

※厚生労働省「医療法人運営管理指導要綱 」より抜粋

つまり、理事長に万が一のことがあった場合、医師でない配偶者が一時的に理事長になることも可能です。

個人病院で院長先生に万が一のことがあれば廃業しなければいけないことに対して、医療法人の場合は継続できます。

配偶者が理事長を勤めている間に、後継者を見つければ良くなるので、承継がスムーズにできます。

Q:理事や監事の任期は何年か? 継続できるか?

理事や監事の任期は最長で最長2年です。

継続して理事を勤める場合は、社員総会で再任される必要があります。

【医療法第46条の5第9項】

役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

Q:理事や監事に就けない人はどんな人か?

医療法人の理事や監事に就く人は、欠格事由(成年被後見人または被保佐人、直近で刑事罰を受けた者)に該当しないことと、医療法人と関係のある特定の営利法人の役員でないことが求められます。

医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、非営利性という観点から適当でないこと。

※厚生労働省「医療法人運営管理指導要綱 」より抜粋

つまり、医療法人の理事や監事が、MS法人の役員を兼務すること原則認められないことが多いです。

MS法人を設立する際は注意が必要です。

MS法人についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

Q:理事や監事が親族だけというのはNGか?

多くの医療法人に該当する社団医療法人については、親族だけで理事を構成することは問題ありません。

つまり、親族だけで医院経営を行っても問題はないのです。

ただし、特定医療法人の場合は、役員の親族の割合が1/3以下になるようにする親族要件があります。

なお、監事については、公正な立場で医療法人の業務・財産状況の監査を行う立場上、親族が就くことはできません。

理事、評議員及び法人の職員を兼任していないこと。 また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこと。

※厚生労働省「医療法人運営管理指導要綱 」より抜粋

医療法人の監事には、理事やスタッフ、親族は就けないと覚えておくといいでしょう。

【まとめ】医療法人の理事、監事、社員について理解する

以上、医療法人の役員(理事、監事)、社員とは何かについてお伝えしました。

医療法人の理事、監事、社員については、最低限のことを正しく理解することで、医療法人の運営や承継の際に誤解がなくなります。

もし、不明点が出てきたら、医療法人の経営に詳しい税理士などの専門家に確認するようにしてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。