クリニック開業のスケジュールと手順8STEP|年間20件以上の開業実績を持つ税理士が詳細解説

医院・クリニックを開業するにあたって、ある程度のスケジュール感や手順を把握しておくことは大切です。

どの診療科目で開業するにしても、大まかなスケジュールや手順は決まっています。

手順に従って計画を立てて一つひとつクリアしていくようにしましょう。

そこで、今回は年間20件以上のクリニック開業実績のある当社が、開業スケジュールや手順、各々のタスクや失敗しないための注意点を解説します。

特にクリニック開業検討中の先生は、最後までご覧ください。

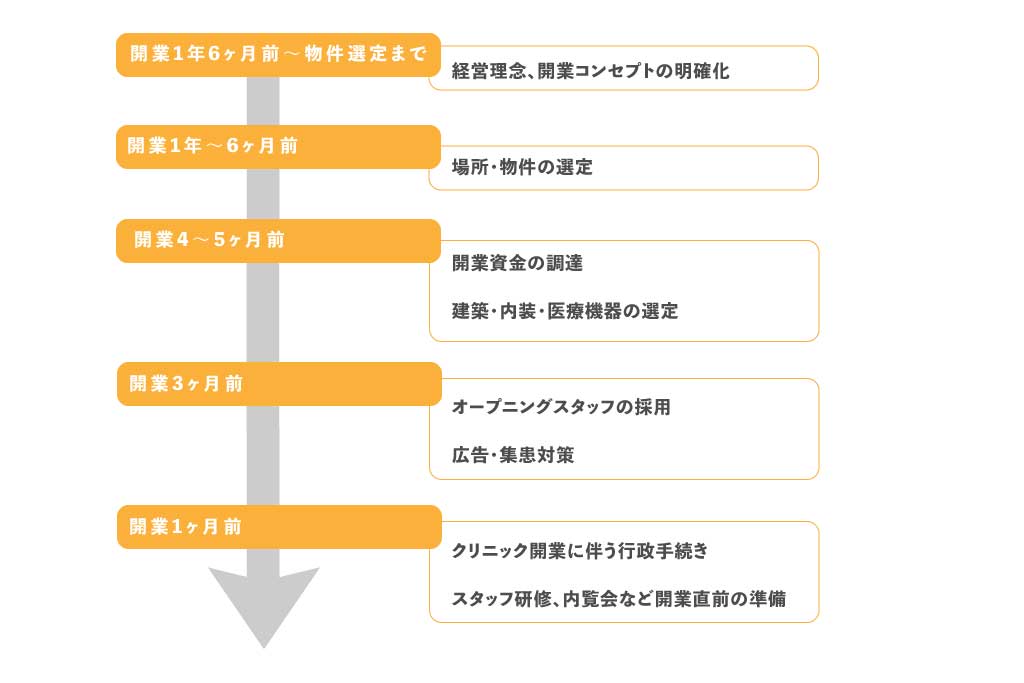

医院・クリニック開業のスケジュールと開業手順8STEP

医院・クリニック開業のスケジュール感を大まかに示すと、次の通りになります。

時期については、若干前後することはあっても、手順としては上記の順番で進めていきます。

【STEP1】経営理念・開業コンセプトの明確化

失敗しないクリニック開業を実現するには、経営理念や開業コンセプトの明確化は必要です。

診療科目をどうするのか、どんな病気の治療をするのかを含めて、自分がどんなクリニックで何を実現したいのかを明確にします。

経営理念や開業コンセプトによって、患者さんの属性や治療方針が変わってくるため、物件や内外装、医療機器の選定すべてが変わってきます。

曖昧なままでは、今後の開業準備で適切な判断ができなくなるので必ず明確にしなければいけません。

また、経営理念やコンセプトが明確であれば、開業後の経営でも判断に迷うことがなくなりますし、スタッフも付いていきやすくなります。

開業6ヶ月前を目処に物件選定に動き出す必要があるので、余裕をもってじっくりと考えるようにしましょう。

【STEP2】開業場所や物件の選定

開業したクリニックが成功するか失敗するかは、どうしても開業場所や物件の選定の影響は大きくなります。

ただ単に「地元だから」「家から近いから」という理由で選ばず、次の観点で慎重に考えることが大切です。

・ターゲットとしている患者さんを集患できるか?

・自分の診療科目や治療内容に合う立地か?(場合によっては目立たない物件の方が良い)

・治療方針に合うスペースは確保できるか?

・競合のクリニックはどれくらいあるのか?

・近くの医療機関と連携はできるのか?

・テナントにするのか、戸建てにするのか?

・医療ビルや医療モールで開業する手はないか?

・承継開業や居抜き開業で開業費用を抑えられないか?

・将来の都市計画はどうなっているか?

などを総合的に判断して物件を決める必要があります。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

上記のことを総合的に考えて、先生1人が判断することは難しいので、極力クリニックの物件に詳しい専門家に相談するようにしてください。

また、物件情報に詳しい専門家と繋がることで、未公開の情報を得られるメリットがあります。

すでに公開されている探しやすい物件は、何らかのデメリットが大きく、公開する前に買い手が付かなかった可能性が高いです。

そういった意味でも、曖昧な判断規準で物件を決めることなく、専門家の力を借りて最適な物件を探すようにしてください。

【STEP3】開業資金の調達

開業物件が決まったら、大まかな開業に必要な資金を算出します。

開業資金の目安や、算出方法、事業計画書の作成方法、開業資金を抑える方法は以下の記事をご覧ください(各診療科目の開業資金の目安も紹介しています)。

また、診療科目や物件にもよりますが、多くは数千万円~1億円台の開業資金が必要になるため、ほぼ確実に資金調達が必要です。

条件に合えば補助金を申請して、さらに金融機関から低金利で多くの融資を得られるようにするように努めましょう。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

【STEP4】建物・内装・医療機器の選定

開業物件が決まり、資金調達ができるようになると、建物・内装・医療機器の選定と、開業するクリニックを具体的に形にしていきます。

理想的な内外装を実現するためには、何と言っても医院・クリニックに詳しい専門的な業者に依頼することが大切です。

というのも、クリニックの電気設備、水回り、付帯設備などは、他の店舗物件とは大きく違います。

また、スタッフや患者さんの理想的な動線が、医療機関以外の業界とは大きく変わりますし、診療科目や患者さんの属性によっても大きく変わります。

そのため、医院・クリニックに詳しい業者に依頼することで、失敗しない設計ができるようになります。

逆に、スタッフや患者さんの動線を考慮しない、見た目重視の業者は避けた方が良いでしょう。

内外装とともに、開業資金で大きな割合を占める医療機器についても慎重な選定が必要です。

理想は、メーカーを束ねられる販売会社を通して、なるべくまとめて医療機器を購入することです。

そうすることで、ボリュームディスカウントができて初期投資を抑えることが可能です。

ただ、販売会社選びには注意が必要で、特に付属品やセット売りを無闇に勧めてくる販売会社には注意しなければいけません。

当然、必要以上にコストが嵩んでしまうことになるためです。

内外装も医療機器も、業者選びがとても大切という点は意識して開業準備に取り組んでください。

【STEP5】オープニングスタッフの採用

クリニック開業が3ヶ月に迫ってきた頃を目安に、本格的に一緒に働くスタッフを採用します。

年々、給与や福利厚生の水準が上がってきていることに加え、医療業界の採用難の時代は続いています。

医療事務、看護師はもちろん、理学療法士や作業療法士などの有資格のリハビリ職の採用もかなり厳しい状況が続いています。

だからといって誰でも良いから採用すれば良いわけがなく、トラブルを起こしたり、すぐに退職したりするスタッフは避けないといけません。

そこで、次の点を意識して、慎重にオープニングスタッフを採用するようにしましょう。

・理想的な人材像を明確にする

・一般採用と縁故採用をバランスよく採用する

・常勤・非常勤をバランスよく採用する

・事業計画書で、採用人数を明確にしておく

・書類選考時にアンケートに答えてもらい人材像をイメージするetc・・・・・・

そのうえで、書類選考や面接に取り組むことが大切です。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

なお、医療業界でもここ数年はInstagramやX、TikTokなどSNSを用いた求人募集で成功した例が増えています。

実際、わざわざSNSまでチェックしているくらいですから、仕事に対する意識が高く、離職率が低い傾向があります。

SNSの戦略はコストがかからず、失敗して失うものはないので、十分試してみる価値はあります。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

【STEP6】広告・集患対策

開業3ヶ月前になったら、どのように集患するかも検討しておく必要があります。

連携している医療機関からの紹介や、地域の挨拶回り、内覧会なども重要ですが、多くの場合チラシやホームページによる集患も必要となります。

チラシやホームページについては、開業前に作成して認知拡大を図っておく必要があるでしょう。

また、建物の設計の話も含み、クリニックの看板についてもよく検討しておく必要があります。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

医院・クリニックの広告は、医療広告ガイドラインを遵守しなければいけない点は特に注意してください。

【STEP7】クリニック開業に伴う行政手続き

開業1ヶ月前くらいになると、クリニック開業に伴う様々な行政手続きで、保健所や厚生局などに届出が必要になってきます。

・診療所開設届(保健所)

・保険医療機関指定申請(厚生局)

・社会保険関係の手続き(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)

・医師会の入会(加入する場合)

・開業届、青色申告承認申請書(税務署)

具体的には上記の手続きを行っていく必要があります。

最寄りの行政書士や税理士、社会保険労務士によく相談して依頼するようにしてください。

【STEP8】スタッフ研修、内覧会など開業直前の準備

医院・クリニック開業の行政手続きと並行して、開業直前の準備を本格化します。

開業1ヶ月前くらいになれば、オープニングスタッフの採用も決まるので、内覧会の準備をしたり、スタッフ研修をしたりします。

開業スケジュールに影響も!? 勤務先の退職タイミングに関するQ&A

大まかなクリニック開業スケジュールや手順については以上です。

もう1つスケジュールという観点で検討しておく必要があるのが、勤務先の退職時期です。

実際、勤務先の退職のタイミングやスケジュールについて、次の質問や相談をよく受けます。 いずれも、開業スケジュールに関わることがあるので、よく確認するようにしてください。

Q:勤務先はいつまでに退職すればいいですか?

勤務先の医療機関の退職タイミングは人それぞれですが、手続き上は保健所で開設届を提出するまでに退職していれば問題ありません。

つまり、開業1ヶ月前くらいを目安に、勤務先で働き続けながら開業準備を進めることができます。

開業準備に全力投球したい場合や、開業前に長期休暇を取りたい場合は、もっと早く退職したり、非常勤に切り替えたりする先生もいます。

ただ、開業準備支援サポートがしっかりしている税理士・社労士や専門の業者に依頼しておけば、ほぼ先生の負担はなくなります。

そのため、開設届を提出するまで勤務先で働き続ける先生も多いです。

注意が必要になるのが承継開業する先生です。

承継元の先生の引退時期や、スタッフの引き継ぎなどの調整によって、勤務先の適切な退職タイミングが変わります。

承継開業する先生は、承継前から引退する先生と一緒に勤務するケースが多いです。

閉院前に一緒に勤務することで、休診せずに患者さんやスタッフをスムーズに引き継ぐことができます。

そのため、勤務先の退職タイミングは、承継以外の開業に比べると早くなることが多いです。

Q:勤務先の退職はいつまでに申し出ればいいですか?

雇用契約書や就業規則などで退職に関する規定を必ず確認してください。

「3ヶ月前に通知すること」といった記載があれば、期限を守って退職の意思を知らせる必要があります。

勤務先によっては、6ヶ月前に通知しないといけないことも少なくありません。

まだ開業スケジュールが明確でない場合は、いきなり院長や理事長に相談するのではなく、労務担当者に退職手続きの流れを確認しておくといいでしょう。

ただ、いずれにしても後任への引き継ぎを考えた場合は、早めに退職意思を伝えることをおすすめします。

Q:医療法人の分院長が退職・新規開業する際の注意点は何ですか?

医療法人の分院長を任されている場合は、遅くても新規開業クリニックの開設日までに分院の管理者から外れないといけません(医療法第12条第2項)。

もし、後継の分院長が見つからなければ、退職が難しくなります。

また、分院の管理者ということは、医療法人の理事でもあります(医療法第46条の5第6項)。

原則として、医療法人は3人必要(医療法第46条の5)になるので、次の理事が見つかるまでに退職できない可能性がある点は注意してください。

以上のことから、医療法人の分院長の先生は、早めに退職に向けて勤務先に申し出て調整した方が良いでしょう。

【まとめ】クリニックの開業スケジュール・手順に従って準備を進める

以上、クリニックの開業スケジュールや手順についてお伝えしました。

まずは経営理念や開業コンセプトを明確にすることが大切です。

コンセプト次第で、物件や内外装、医療機器などがすべて変わってきます。

そのうえで、士業や専門家から開業支援のサポートを受けて円滑な開業準備を進めてください。

税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。

医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。