開業前の医院・クリニックの先生が知りたい社会保険の基本

社会保険には、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つがあります。

加入要件は各々違いますが、医院・クリニックを新規開業する際は、これらの社会保険に加入する必要が出てきます。

詳細な手続きは、最寄りの社会保険労務士に相談する必要がありますが、簡単に概要は把握しておきましょう。

保健所の開設届を提出後、各々の期限までに加入手続きをするようにしてください。

| 健康保険 | 開設届提出後5日以内 |

| 厚生年金保険 | |

| 雇用保険 | 開設届提出後10日以内 |

| 労災保険 |

そこで、今回は主に開業前の医院・クリニックの先生に向けて、加入手続きが必要な社会保険についてお伝えします。

健康保険

開業医の先生の場合、健康保険には、医師国保(歯科医師国保)、協会けんぽのいずれかがあります。

協会けんぽの加入要件と医師国保(歯科医師国保)の継続加入

スタッフが5人未満の個人医院の場合は、協会けんぽへの加入義務はありません。

1.強制適用事業所

強制適用事業所は、次の(1)か(2)に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。

(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業o士業など

※協会けんぽ「適用事業所とは? 」から一部抜粋

また、医師会(歯科医師会)に加入していれば、医師国保に加入することができます。

スタッフが5人以上になっても適用除外承認申請をすることで医師国保の加入を継続できます。

協会けんぽと医師国保(歯科医師国保)のメリット・デメリット

医師国保は、協会けんぽと違って、収入や給料に関わらず一定のため、どちらかというと医師国保を選ぶ先生の方が多いです。

また、人員増加、もしくは法人化しても医師国保を継続したいと考える先生が多いので、適用除外承認申請は忘れずに行うようにしましょう。

しかし、医師国保はメリットだけでなく、次のように、協会けんぽに比べてデメリットになるところもあるので注意が必要です。

・収入や給与が低ければ保険料負担が大きくなる

・自家診療の保険請求ができない

・傷病手当金が出ない

・出産手当金が出ない

・産休、育休中の社会保険料が免除にならない

医師国保と協会けんぽの違いやメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

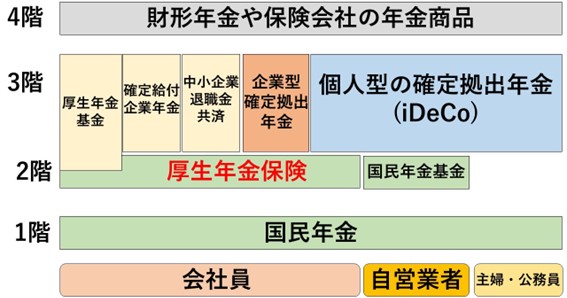

厚生年金保険

厚生年金保険は、国内の被雇用者(会社員)が加入できる公的年金で、上図のように国民年金に上乗せして支給される年金です。

厚生年金保険の加入要件

スタッフが5人未満の個人医院の場合、厚生年金保険への加入義務はなく、基本的に国民年金への加入となります。

また、上図のように、個人医院の院長および家族は厚生年金保険に入ることはできません。

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。被保険者となるべき従業員を使用している場合は、必ず加入手続きをしなければいけません。

※日本年金機構「適用事業所と被保険者 」より抜粋

スタッフ5人未満でも厚生年金保険に加入した方が求人では有利

国民年金は従業員が全額負担となりますが、厚生年金保険は事業主との折半となります。

スタッフが5人未満の場合でも厚生年金保険に任意適用の申請ができますが、医院・クリニック側の負担が増えることになり、一見するとデメリットに見えます。

しかし、スタッフから見た場合は保険料負担が軽くなり、収入のない配偶者の保険料負担もありません。

その他、厚生年金保険の方が、次のようにスタッフにとってメリットが大きくなります。

| 厚生年金 | 国民年金 | |

| 保険料 | 収入によって変わる | 収入に関係なく一律月額16,980円(2024年度) |

| 収入のない配偶者(専業主婦など)の保険料 | ○(支払い不要) | ×(支払い必要) |

| 遺族年金の支給要件 | 生計を一にする子ども、妻、55歳以上の夫、父母、祖父母がいる場合 | 生計を一にする子どもがいる場合 |

| 障害年金の支給要件 | 障害等級表1〜3級 | 障害等級表1〜2級 |

| 加給年金 | ○(支給される) | ×(支給されない) |

スタッフが5人未満でも厚生年金保険の任意適用をした方が、福利厚生が充実していると捉えられて求人では有利になります。

雇用保険

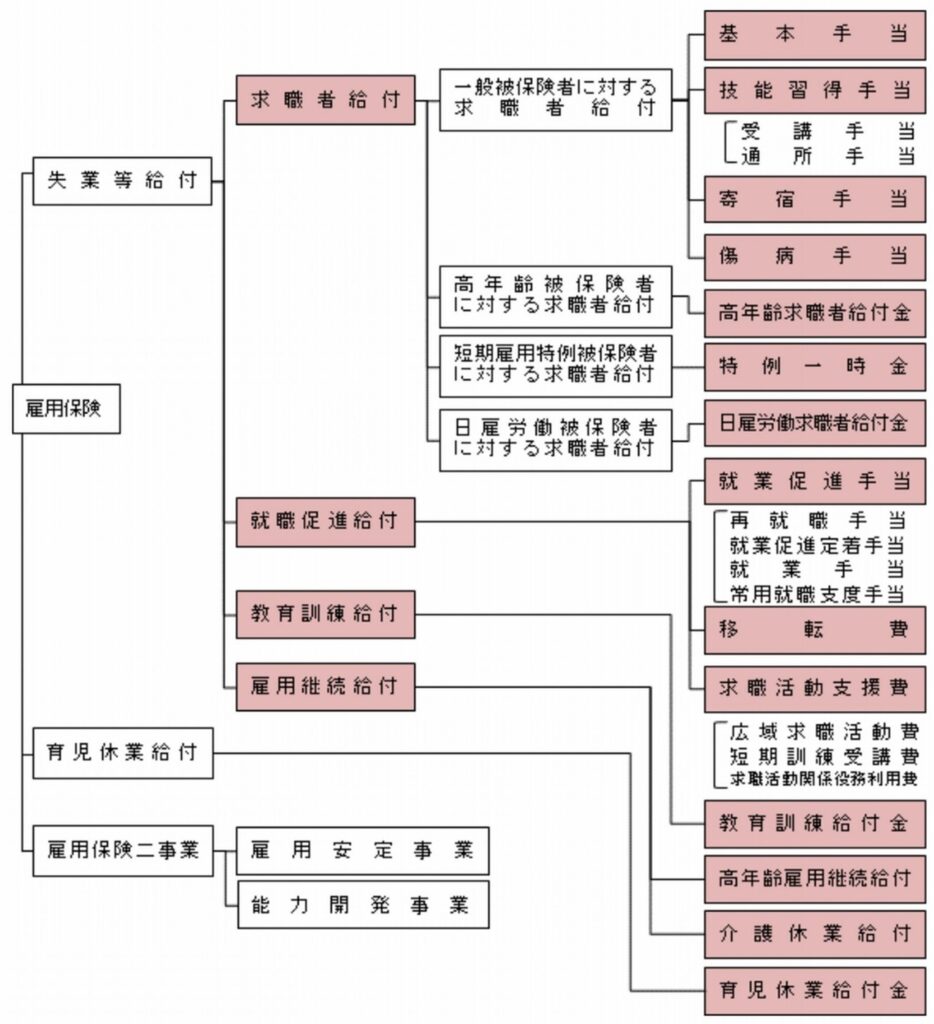

雇用保険は、スタッフの生活および雇用の安定と就職の促進のために、次の給付を行うための公的保険のことを言います。

※ハローワーク インターネットサービス「雇用保険制度の概要 」より抜粋

よく知られたところでは、基本手当(失業手当)、教育訓練給付金、介護休業給付、育児休業給付金といったところでしょう。

雇用保険の加入要件

雇用保険は、31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であるスタッフには加入させなければなりません。

また、雇用形態(常勤、パート、アルバイト等)や、事業主やスタッフからの加入希望の有無に関わらず、要件に該当すれば加入義務があります。

ただし、院長先生と奥様は加入できません。

兼業スタッフの場合は雇用保険に加入しない可能性がある

複数のクリニックで兼業しているスタッフについては、生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける医院・クリニックのみ加入します。

例えば、AクリニックとB医院で働いている看護師がいて、Aクリニックの方が高い給与であれば、Aクリニックの方で雇用保険に加入します。Bクリニックでは雇用保険に加入しません。

兼業しているスタッフについては雇用保険に加入しないことも十分あり得ます。

労災保険

労災保険とは、業務災害もしくは通勤災害で次のような事態に陥った場合、スタッフまたは遺族に対して保険給付を行う制度です。

一般的には業務災害と通勤災害を合わせて、労災と呼んでいます。

例えば、業務中、もしくは通勤中に負傷したり疾病にかかったりした場合、障害が残った場合、死亡した場合に給付されます。

業務災害の場合は患者さんを通じて病気に空気感染するリスクなど、クリニック特有の労災もあります。

労災保険の給付の主な内容については、次の通りです。

| 療養(補償)給付 | 労災による傷病により療養する場合に、治療費の全額が給付される。療養のため通院したときは、通院費が支給される場合がある。 |

| 休業(補償)給付 | 労災による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に給付される。休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が給付される。休業特別支給金の20%を合わせると、合計80%が給付される。 |

| 障害(補償)給付年金 | 第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に毎年年金として給付される。 |

| 障害(補償)給付一時金 | 第8級から第14級までに該当する障害が残った場合に一時金として1回だけ給付される。 |

| 遺族(補償)年金 | 配偶者や子どもなど遺族に対して、給付基礎日額の153~245日分の年金が毎年給付される。 |

| 遺族(補償)一時金 | 遺族(補償)年金を受け取れる遺族がいない場合に給付される一時金。 |

| 葬祭料葬祭給付 | 労災により死亡した人の葬祭を行う場合に給付される。 |

| 傷病(補償)年金 | 労災による療養開始後1年6ヶ月を経過しても、傷病が治っていない時に休業(補償)給付から切り替わって支給される。 |

| 介護(補償)給付 | 介護を受けている場合に支給される。傷病(補償)年金または障害(補償)年金時給者のうち、第1級か第2級の障害要件を満たす場合に支給される。 |

労災と認定される範囲については以下の記事で詳しく書いていますので、併せてご覧ください。

院長や奥様は原則労災保険に加入できない

院長先生や奥様は原則、労災保険には加入できません。 しかし、業務の実態や、災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護が必要な場合は、特別加入できます。

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

※厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署「労災保険 特別加入制度のしおり 」より抜粋

ただ、特別加入は建設業の一人親方など、労災リスクの高い方にメリットが多い制度で、クリニックの院長先生では加入例はほとんどありません。

民間の損害保険の加入を検討した方がいいでしょう。

労災保険は、スタッフの損害をすべて補填するものではない

労災保険については、スタッフの損害をすべて補填するものではありません。

補填しきれない場合は、スタッフから損害賠償を請求される可能性があります。

医療過誤など、患者さんに損害を与えた場合に補償される医師賠償責任保険は労災には適用されません。

安全配慮義務を怠った場合などは、損害賠償を負い、クリニック側で賠償額を負担しなければいけないこともあります。

【まとめ】開業前に社会保険の手続きを忘れずに進める

以上、開業前の医科歯科クリニックの院長先生が知っておきたい社会保険についてお伝えしました。

以上のことをまとめると、次の通りです。

| 加入要件 | 院長先生や家族の加入 | |

| 健康保険 | 協会けんぽか医師国保(歯科医師国保)に加入する。スタッフが5人以上、もしくは法人化しても適用除外承認申請をすれば医師国保の継続は可能。 | ○ |

| 厚生年金保険 | スタッフが5人以上、もしくは法人化した場合。要件を満たさなくても加入がおすすめ。 | × |

| 雇用保険 | 31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上の場合 | × |

| 労災保険 | スタッフが1人以上 | × |

社会保険の加入は、開業前の重要な手続きの1つなので、忘れずに進めるようにしましょう。

各種社会保険の加入手続きや、詳細な内容については、最寄りの社会保険労務士にご相談ください。

監修者

亀井 隆弘

社労士法人テラス代表 社会保険労務士

広島大学法学部卒業。大手旅行代理店で16年勤務した後、社労士事務所に勤務しながら2013年紛争解決手続代理業務が可能な特定社会保険労務士となる。

笠浪代表と出会い、医療業界の今後の将来性を感じて入社。2017年より参画。関連会社である社会保険労務士法人テラス東京所長を務める。

以後、医科歯科クリニックに特化してスタッフ採用、就業規則の作成、労使間の問題対応、雇用関係の助成金申請などに従事。直接クリニックに訪問し、多くの院長が悩む労務問題の解決に努め、スタッフの満足度の向上を図っている。

「スタッフとのトラブル解決にはなくてはならない存在」として、クライアントから絶大な信頼を得る。

今後は働き方改革も踏まえ、クリニックが理想の医療を実現するために、より働きやすい職場となる仕組みを作っていくことを使命としている。