医院・クリニックの承継開業とは?メリット・デメリットや10個の注意点を詳細解説

医院・クリニックの開業検討中の先生で、承継開業も視野に入れている方は少なくありません。

たしかに、先生の開業コンセプトや治療方針に近い医院・クリニックのM&A案件があれば承継開業がおすすめです。

建物や医療機器を引き継げるので開業資金を大幅に抑えられますし、スタッフや患者さんもそのまま引き継げて、採用や集患の手間やコストもかかりません。

他の業界と同様に、後継者不足に悩む医院・クリニックは多いので、しばらくは承継開業のケースは増えていくと考えられます。

ただ、承継開業はメリットだけでなく、デメリットや注意点も少なくありません。

そこで、今回は承継開業のメリット・デメリットや開業時の注意点を解説します。

承継開業を検討中の先生は最後までご覧ください。

承継開業のメリット・デメリット

承継開業は、開業資金や手間を大幅に抑えられるメリットがある反面、新規開業にはないデメリットもあります。

後継者不足という時代の流れもあり承継開業はおすすめですが、メリット・デメリットなど全体像を把握しておくことが大切です。

承継開業のメリット

冒頭でお伝えしたことも含みますが、承継開業のメリットは次の通りです。

・建物や医療機器を引き継ぐので新規開業より開業資金を抑えられる

・金融機関の融資を受けやすい

・資金繰りの問題を解決できる

・開業準備期間を短縮できる

・スタッフを引き継いで継続的に雇用できる

・業務に慣れているスタッフが多い

・患者さんを引き継げるので軌道に乗った状態で引き継げる

・地域での認知度まで引き継ぐので集患しやすい

・収支の見通しが立てやすい

・採用や集患コストや手間が不要

・医師会に入会しやすい

以上のことから、承継開業は比較的ローリスク・ハイリターンな開業方法です。

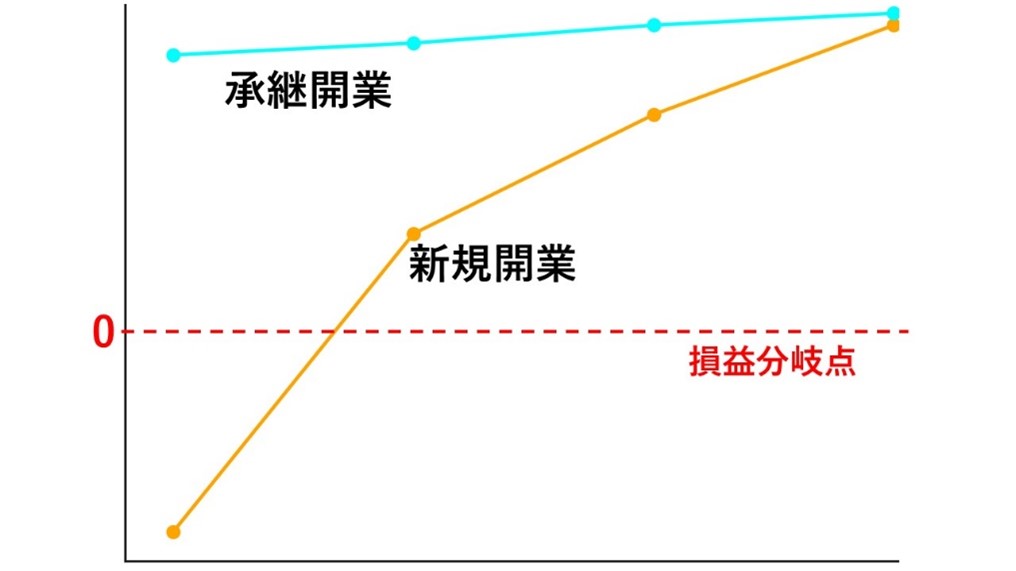

一般的に新規開業では、多額の開業資金がかかるうえに患者ゼロの状態から始めるので、経営が軌道に乗るまで時間がかかります。

新規開業の場合は、黒字化できるまで2年程度かかるケースが多いです。

一方、承継開業であれば、少ない開業資金に加えて最初から患者さんがいるので開業初年度から黒字が見込めます。

新規開業と承継開業の開業初年度からの利益推移をグラフ化すると、上図のイメージになります。

ただ、売り手のクリニックの経営状態や、承継後の経営次第で大きく変わる点は注意しなければいけません。

承継開業のデメリット

近年医療業界でもM&Aが一般的になってきていることもあり、承継開業のメリットばかりがフォーカスされがちです。

ただ、承継開業には次のようなデメリットもある点は注意しておく必要があります。

・場所や物件の選定に制約が大きい

・内装設計(スタッフや患者さんの動線など)や医療機器を自由に選べない

・事業用定期借地契約をしている場合、契約期間満了時に立ち退く必要がある

・前院長と比較されてスタッフが受け入れてくれない可能性がある

・ベテランスタッフが多く人件費が高いことがある

・前院長と違う方針がスタッフに受け入れられない可能性がある

・良い評判だけでなく悪い評判も引き継いでしまう

・前院長と結びつきが強い患者さんに離脱されてしまう可能性がある

・院外処方に移行しようとしても土地の売却に地主が合意しないことがある

・資産だけでなく負債も引き継いでしまう(医療法人の場合)

・税務調査の過去の履歴を引き継ぐ(医療法人の場合)

・承継前の損害賠償責任を負う可能性がある(医療法人の場合)

・退職金の債務があれば引き継いでしまう(医療法人の場合)

・安価なM&A案件ほど経営状態が悪い状態で引き継ぐことが多い

・建物、内装、医療機器の修繕費用や買い替えで新規開業と同等の費用がかかることがある

以上のことから、治療方針、地域、物件、内装などにこだわりがあり、一からクリニックを作り上げたい先生には、承継開業はあまり向いていません。

また、売り手のクリニックの財務状況に問題ないかをよく確認しておく必要があります。

調べてみたら、実は経営状態が悪い、多額の負債があったということになりかねないので注意が必要です。

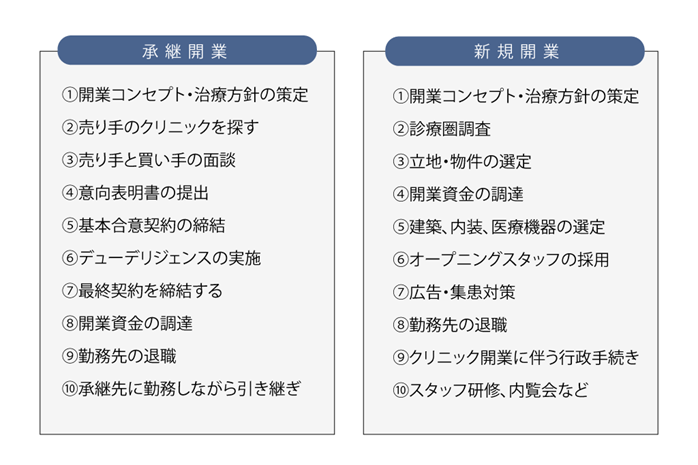

承継開業と新規開業の工程の違い

承継開業と新規開業の工程を比較すると、次の通りです。

新規開業と比較すると、物件の選定、内外装の設計、医療機器の選定、人材採用などが省略できる承継開業は開業準備期間が短く済みます。

承継開業の③~⑦は、M&Aの交渉の工程となり、簡単に解説すると次の通りになり、約3~6ヶ月程度の交渉期間が必要となります。

③ 売り手と買い手の面談

⇒売り手の院長先生と買い手候補の先生のトップ面談。

④ 意向表明書の提出

⇒意向表明書は、買い手候補が売り手に対して「いつ、いくらで、どのような条件で譲渡してほしい」ということを示した書類。希望者が複数いる場合は、1名選ぶ。

⑤ 基本合意契約の締結

⇒売り手と買い手が一定期間独占的な交渉を行うということを取り決めた書面を基本合意契約という。

⑥ デューデリジェンスの実施

⇒デューデリジェンスとは「適正評価手続き」「買収監査」とも呼ばれ、財務状況の相違がないか、簿外債務はないかなどを確認する。基本は医業承継に強い税理士に依頼する。

医療法人のM&Aの場合は、行政の許認可が必要となるため、最終契約を締結しても、すぐに診療を開始できません。

最終的な契約は締結したが、行政で認可が出なかったというトラブルには注意するようにしてください。

※クリニックを新規開業する際のスケジュールについては、以下の記事を参考にしてください。

承継開業10個の注意点

以上のことを踏まえて、承継開業で注意しなければいけない点についてお伝えします。

医療業界でもM&Aは増えていく一方で、トラブルも多くなっています。

特に医院・クリニックのM&Aは医療、法律(医療法、会社法、民法)、税務、労務など様々な分野で高度な知識と交渉力が必要となります。

必ず医業承継に強い税理士やM&Aの専門家に依頼するようにしてください。

経営が苦しいクリニックも多いので適切なデューデリジェンスを行う

M&A案件には、買い手が欲しいと思えるような、1点の曇りもないクリニックもありますが、逆に経営が悪化しているクリニックも少なくありません。

デューデリジェンスを実施してみたら、架空の診療報酬が計上されていたり、簿外債務があったりすることも少なくありません。

特に医療法人の承継の場合は資産だけでなく負債も引き継いでしまう可能性もあります。

必ず、医業承継に強い税理士等に依頼して、適切なデューデリジェンスを行うようにしましょう。

損害賠償を請求されていないか確認する

医療法人の承継の場合、承継前の医療事故があった場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

また、過去に医療事故を起こしている場合、悪い評判が広まっていて、集患にも影響が出る可能性があります。

過去の医療事故や損害賠償に関する問題が残っていないかは、よく確認しておきましょう。

売り手のクリニックの隠れた譲渡の理由を見逃さない

先の話に近いのですが、売り手のクリニックには必ず譲渡の理由を確認しておき、隠れた理由を見逃さないことが大切です。

ただ単に後継者不足が理由であればともかく、なかには次のような問題が表面化することもあるためです。

・競合の増加や人口の推移などが原因で医業収入が落ちている

・巨額の簿外債務を抱えている

・過去に医療事故を起こして損害賠償を請求されている

・訴訟対応が必要になるほどの労務トラブルを抱えている

・過去に税務調査で所得隠しなど追徴課税を課されている

・院長先生だけでなくスタッフも高齢化している

・建物や内装、医療設備の老朽化がかなり進んでいる

このような理由が隠されている場合は、当然承継することはリスクになります。

少なくとも、必要な情報を開示しようとしないクリニックは避けた方が良いでしょう。

交渉の過程で、問題点をすべて洗い出せるようにしておくことが大切です。

修繕費や医療機器の買い替え費用が高額にならないか確認する

承継するクリニックによっては、建物や内装、医療機器の老朽化が進んでいる可能性があります。

建物の修繕費用や医療機器の買い替えに費用がかかるようでは、必要資金が新規開業とあまり変わらなかったということになりかねません。

事前に建物や医療機器の状態は確認しておくようにしましょう。

承継開業したいなら早めに準備を始める

承継開業は、新規開業に比べると工期は短くなりますが、早めに準備は始めた方が良いでしょう。

少なくとも、経営理念、開業コンセプトや治療方針だけでも早めに明確にすることがおすすめです。

コンセプトが明確にならないとどんなクリニックを買い取ったらいいかわからず、どんな情報を得たら良いかわかりません。

また、コンセプトが明確でなければ、売り手の印象も良くないので、交渉で不利になることもあります。

昔と違って医療業界のM&Aも浸透してきているので、承継開業を考えている先生が増えてきています。

財務状況が問題なく、良好な経営が続いていている優良な案件ほど複数の買い手が集中する可能性があります。

焦って経営の苦しいクリニックを買い取ることは避けたいですが、早めに動いておくことで、余裕を持って様々な情報を得ることができます。

前院長と一緒に働いてスムーズに患者さんやスタッフを引き継ぐ

承継開業の場合は、患者さんやスタッフを引き継げることが大きなメリットになります。

しかし、院長が変わり、診療方針が急に変わることで患者さんやスタッフが離れる可能性があります。

そのため、承継開業の際はなるべく前院長と一緒に働く期間を設けることで、承継前からスタッフと人間関係を築くとスムーズです。

実際、承継時には1~3ヶ月程度一緒に働くことが求められることも少なくありません。

スタッフをそのまま引き継ぐ際は、どうしても前院長と比較されがちです。

承継前から働くことで、急激な変更で反発がないように丁寧な関係作りを心がけてください。

新規開業の場合は、開設届提出するまでに勤務先を退職すればいいですが、承継開業の場合は、前院長と一緒に働く時期が退職のタイミングとなります。

引き継ぎ期間を考慮して、勤務先の退職時期を検討して、早めに通知するようにしましょう。

問題スタッフを引き継いだ場合の対応方法を考える

承継開業でも、問題スタッフを引き継いでしまうことはあります。

個人医院の場合は、いったんスタッフを全員整理解雇したうえで再度労働契約を結ぶことになります。

そのため、承継開業時に1年間だけ有期雇用とすることも可能です。

問題行動が見られなければ、次年度から雇用契約を結び直すのです。

M&Aの合意をする際に、どのような雇用契約にするかを確認するようにしましょう。

売り手のクリニックの経営理念や治療方針を事前に確認しておく

M&Aの交渉時は、デューデリジェンスを行うことは必須ですが、売り手のクリニックの経営理念や治療方針も事前に確認しておきましょう。

いきなり刷新してしまうと患者離れや、スタッフの大量離職が起こる可能性があるためです。

そもそも、あまりに大きな乖離があれば、患者さんの属性や立地・物件、内外装、医療機器もすべて変わってくるので、承継することが適切でないかもしれません。

最初に売り手の院長と面談する際に、経営理念と治療方針をよく確認しておくようにしましょう。

お互いに共感できるところがあった方が、M&Aの具体的な交渉もスムーズに進みます。

経営理念や治療方針をスタッフに最初に伝えておく

前院長と経営理念や治療方針を確認しておくことは大事ですが、それでもまったく同じということはありません。

引き継ぎの際に、必ず最初に経営理念をもとにスタッフに求める役割は伝えておくようにしましょう。

丁寧に伝えておかないと「前はこうだった」と前院長に比較されて、反発されることになりかねません。

院長先生が変わったことで働きづらくなったと捉えられると、最悪大量離職に繋がることもあります。

働きづらさを感じる点があれば、自分の考えを押しつけるのではなく、スタッフとよく話し合って最適な方法を考えましょう。

承継後の治療方針の刷新は慎重に行い患者離れを防ぐ

承継後の経営理念や治療方針は、早めに周知した方がいいですが、先ほどもお伝えしたように強引に自分の方針を押しつけることは避けましょう。

承継後に急に刷新してしまうと、院長交代による患者離れが起こってしまうリスクがあります。

特に承継してしばらくは、患者さんやスタッフの声に耳を傾けていくことが大切です。

それで、自分の治療方針の方が適切と判断できれば、少しずつ自分のカラーを出していく方が良いでしょう。

【まとめ】承継開業はメリットが大きいが慎重に検討を行うこと

以上、承継開業のメリット・デメリットや注意点について解説しました。

承継開業は開業資金を抑えられ、患者さんやスタッフをそのまま引き継げるのでメリットが大きい手法です。

しかし、一方で思わぬトラブルが発生することも少なくありません。

承継開業のデメリットや注意点を把握したうえで、慎重に検討することが大切です。

税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。

医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。