産婦人科クリニックの現状と財務・経営戦略

はじめに

最近産婦人科・婦人科のクリニックの収益は、10年前と比べておよそ15%近く増加しています。単純に競合が減っているので、収入は入りやすい状況になっています。

産婦人科医の年収は開業医で2,600万円程度、勤務医で1,500万円程度と言われています。この年収は会社員や一般公務員などで働いている方と比較しても高めの年収といえますが、医師の激務・社会的責任ということを考えていくと、決して高い年収ともいえないのかなという気がします。

中でも産婦人科は、母子の健康を守る・日本の未来のための子供を守るという、社会的責任のある大変な仕事だと言えるでしょう。

産婦人科の収入の増加の原因は、産婦人科医の成り手の減少が挙げられます。若年層の医師、そしてこれから医師を志す若い方が、産婦人科を目指さない傾向があるからです。さらにこのような医師不足ということが相まって、総合病院や一般病院でも産婦人科の規模を小さくしたり、なくしてしまったりしているところもあります。毎日診療から隔日診療・終日診療を午前のみの診療にするなど、診療時間を短くしているところが多くなっているとのことです。

現在、産婦人科の場合は個人のクリニックが頑張っている印象があります。このようなクリニックは院長・医師・看護師すべてを女性でそろえることができるので、妊婦さんにとっても安心した環境で通院することができます。

産婦人科医院自体の収入は、平均して増加傾向が見られます。

産婦人科医院は競合が減少している

産婦人科のクリニックの収入が上がる理由は、病院数や医院数の減少という、競合が少なくなっていることが原因として挙げられます。

出生数の減少から、出産をする女性の数は減っています。ただそれ以上に、産婦人科が人員を確保ができずに経営を維持できないという理由が大きくなっています。

競合数の減少という事象自体は、産婦人科医院の経営には有利に働きます。

産婦人科医院は自由診療の項目が多い

産婦人科の4院に3院程度は自由診療を取り入れていると言われています。出産はとてもお金がかかります。1回100万円以上することも珍しくありません。妊娠・出産は病気ではないので、主に病気の時に適用される保険の適用外ということが大きな理由といえます。

できるだけ産婦人科医の働ける環境を増やしたい、そこから産婦人科やレディースクリニックなどを多くしていきたいなどの施策を採っていこうという意図は伝わります。ただなかなか産婦人科の病院や医院が増えず、むしろ減っているという実情を変えていく流れには現在のところ至っていません。

ただ全体の産婦人科医院の数が減るということは、産婦人科を経営していく上ではマイナスにはなりません。

産婦人科の減少

さらに産婦人科の減少が経営面で大きな影響を与えていることも間違いないでしょう。産婦人科自体の数は、この10年で横ばいか、数%程度の小さな減少に留まっているものと思われます。

ただ減少の中には産婦人科を閉院してしまうという直接的な減少だけではなく、病院の中で産婦人科をなくしてしまうことや産婦人科の診療時間をを短くしてしまうなどの間接的な現象も含まれます。そうなると相当数の産婦人科の病院や医院の減少になるのではないかと思われます。

ただ東京などの都市部や首都圏、さらに地方都市の産婦人科クリニックやレディースクリニックが、この減ってしまった部分をカバーして収益を上げて、経営面でも良好なところが比較的多くなっているのではないかと思われます。

女性は身体的な制約もあって、長時間勤務や夜勤深夜勤務などを避ける方も少なくありません。そのような女性医師の方にも産婦人科クリニックやレディースクリニックは比較的仕事がしやすい環境です。出産の時の夜間立ち合いなども稀にはあるものと思われますが、産婦人科病院のような恒常的な夜間の立ち合いはありません。

産婦人科医を目指さない若者、その中でも働きやすい環境で働ける女性医師、産婦人科病院の隙間を縫って経営を軌道に乗せたいクリニック側という事情が重なることで、小規模の産婦人科クリニックなどが経営面で成功を収める可能性は十分にあるのではないかと考えられます。

若年層の減少

現在少子高齢化で若い方の人口がどんどん減っています。出生数も団塊ジュニア世が生まれた1970年代前半は年間200万前後。それが1980年付近で150万・1990年付近で130万前後・2000年付近で120万前後・2010年付近で105万程度・そして2018年現在で92万程度まで減少しています。だいたい20年で3割ほどのペースで減っている換算になります。このペースで行くと2035年前後には出生率は70万程度まで下がりそうです。

出産する女性の数は明らかな右肩下がりです。ただ産婦人科は激務で精神的なストレスも半端ありません。最近は男性医師だけでなく女性医師も産婦人科を敬遠する方向になっています。そうなっていくと産婦人科数・産婦人科医師数ともどんどん減っていってしまいます。少子高齢化で出産件数は減っていますが、ほぼ同じようなペースで産婦人科の医院の数も減っているので、産婦人科の経営は成り立っているといえるでしょう。

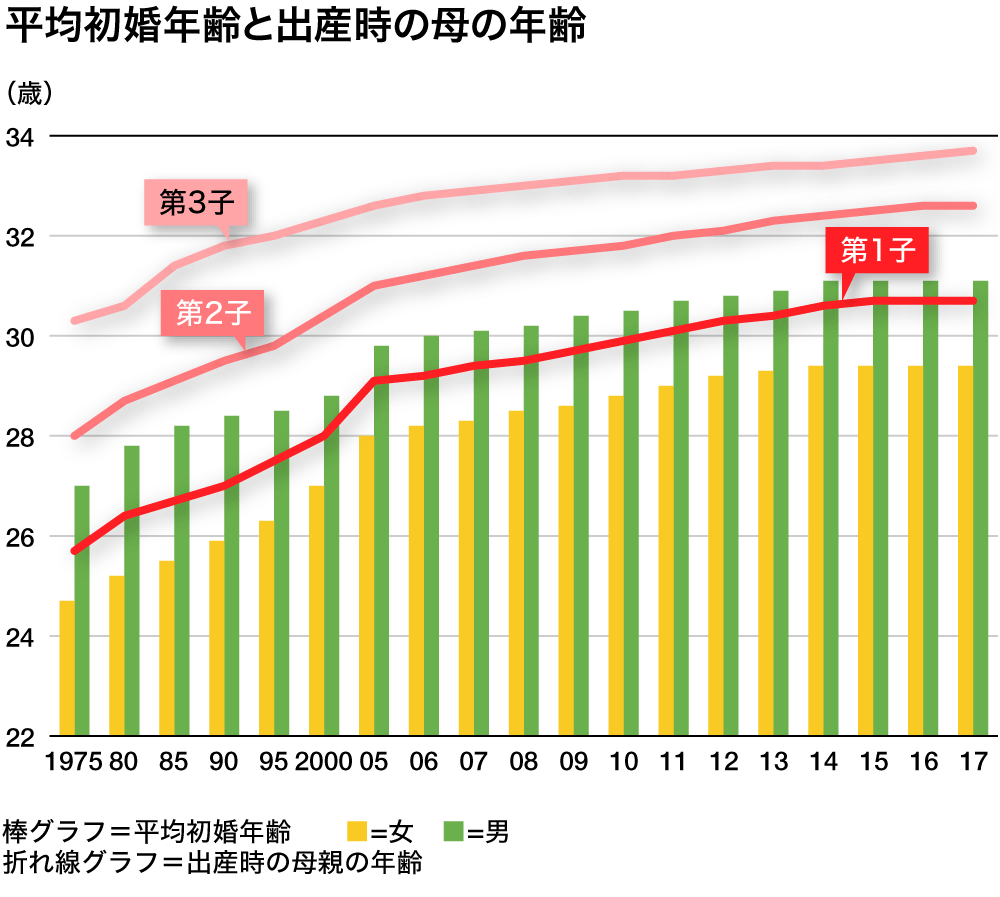

晩婚化と晩産化

さらに女性の初婚年齢が29.5歳付近で、間もなく30歳代に入りそうです。ちなみに2000年時点では27.0歳で、今より2.5歳ほど若かったということになります。また仕事とプライベートを重視する30・40代の独身女性の割合も近年増えています。それも相まって、第1子出産の平均年齢が30.7歳と30歳を超えています。女性の出産時の年齢は、2011年に30歳代に入ってから少しずつ上昇しています。遅く子供を産む女性が増えることは、出生数の減少につながります。

産婦人科の収入

収入=患者数×客単価に診療報酬の点数が比例してきます。産婦人科の場合は出生数が減るも今後も競合が減っていきますので比較的安定した数字を見込めそうです。

分娩は昼夜を問わず大変な仕事ですが1件あたりの単価も高くなります。100万円程度になることも少なくありません。

経営のコスト

今までは収益の面でみてきました。今度は医療スタッフや設備などのコストの面を考えていきます。

まず産婦人科やクリニック・レディースクリニックなどを経営するには建物が必要です。建物を買うか、借りるか。またその費用を一発現金で払うか、ローンで払うかという問題が出てきます。そこで購入、一発現金払い以外の場合は毎月の建物のローンが発生します。このローンの額は地方/都市部なのか、駅近く/郊外などによってかなりのばらつきが出ます。おそらく最低でも月10万円・高いところは100万円近くなってもおかしくはありません。

さらに看護師や助産師などのスタッフを確保する必要があります。スタッフの月収を減らすことは基本的に難しく、長く働いていただいた方には昇給をする必要があります。新規のスタッフを採用するとなると年間何百万円という経費がかかることがあります。

産婦人科の場合は収入=来院数×客単価になります。また病院の収益=収入ーコストになります。

様々な経費がかかるのですが、ここでは簡単に説明をしていきます。

産婦人科の来院数について、まず出生数はこの10年で15%ほど減少しています。ただ産婦人科の数もその間に2割近く減っているので、産婦人科1医院あたりの来院数は横ばい、増えているところも多くなっています。3割くらい増えている産婦人科医院もあるくらいです。平均するとだいだい2・3%程度の上昇が見られます。

また客単価も10年で3・4%ほど伸びています。出生数が減っているので、自由診療領域で少しでもお金を取りたいという病院側の意向と、出産が晩婚化している、孫の顔も見たいという親も資金面で協力する家族も多い事もあり、客単価も上がっています。産婦人科の収入は10年前と比較して平均でおよそ5%ほど上昇しているといえます。

今度は産婦人科の経営をする上でかかるコスト面を考えていきます。

建物などのコスト・人件費などの固定費もかかってきます。人件費は上昇傾向。この固定費は基本的には減りません。ただ備品などのローンの返済が順調に進めばまだいいのですが、ここが進まないと難しいです。いずれにしても固定費もそう簡単に減らせません。

この収入が減る、固定費が変わらないということになってくると、経営は大変です。

収益=収入ーコストで計算できます。前年度の収入が年間6,000万円・固定費などのコストが5,000万円であれば6,000‐5,000=1,000万円手元に残ります。

この収入が6,000万円から仮に3%増えて年間6,180万円になると6,180‐5,000=1,180万円になります。これはあくまでも目安ですので参考程度にしかなりません。

産婦人科の経営に関しては他の科よりもうまく行っているところが多くなってはいるものの、簡単なものではありません。

産婦人科クリニックの経営にはホームページによる集客も重要

クリニックの集患戦略において、ホームページによるプロモーションは大事です。

SEO対策だけではなく、地域に特化し集患を行うべくMEO対策を施すことは、小さなお子様を連れた妊婦さんも通うケースがある産婦人科クリニックにとって非常に大事です。

施設写真やサービス内容などを視覚的に訴えかける、患者さんである女性に好まれるデザインで訴求するなど、患者ニーズを適切にくみ取り、プロモーションをしましょう。

産婦人科クリニックにおける接遇の大切さ

産婦人科クリニックの安定経営を実現するにあたり、接遇面におけるサービス向上は非常に大事なポイントです。産婦人科クリニックは女性の口コミが集患に関わるケースが大きい科目ですので、患者さんのニーズをしっかり拾ったうえで、対応をしっかりと行う必要があります。ここが丁寧か雑かで年間の収益が2・3割は変わってくるのではないでしょうか。

産婦人科クリニックは全体的には縮小傾向

少子高齢化に伴う経営難などを理由に、産婦人科クリニックは全国的に少なくなっています。また地方の一般病院などにおいても、産科をなくしたり、診療時間を減らしたりしていく方向になっています。

命を生み出し、女性を生涯において支える産婦人科は素晴らしい科目であり、事業モデル的には比較的収益が取れる可能性が高いので、是非開業いただければと思います。

医院経営が難しくなっている世の中、是非財務と経営に強い税理士をパートナーにされてはいかがでしょうか。

税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。

医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。