医院・クリニックのSEO対策の基礎知識と8つの重要ポイントを解説

インターネットで医院・クリニックの集患をする方法は様々ありますが、SEO対策も欠かすことができません。

SEO対策とは、簡単に言うと、Googleの検索画面で上位表示されて、患者さんがクリニックを見つけられるようにする対策です。

いくら立派なホームページを作っても、患者さんが見つけることができなければ意味がありません。

そこで、今回は、医院・クリニックのSEO対策の基礎知識や重要ポイントについてお伝えします。 これから新規開業する先生や、インターネットの集患対策を改善したい先生は最後までご覧ください。

医院・クリニックで重要なSEO対策とは? MEO対策やリスティング広告との違いは?

冒頭でお伝えしたように、SEO対策とは、GoogleでWebサイトなどを上位表示させるための施策のことを指します。

SEO対策がうまくいくようになると、患者さんが検索する特定のキーワードで、ホームページなどがGoogleに上位表示されるようになります。

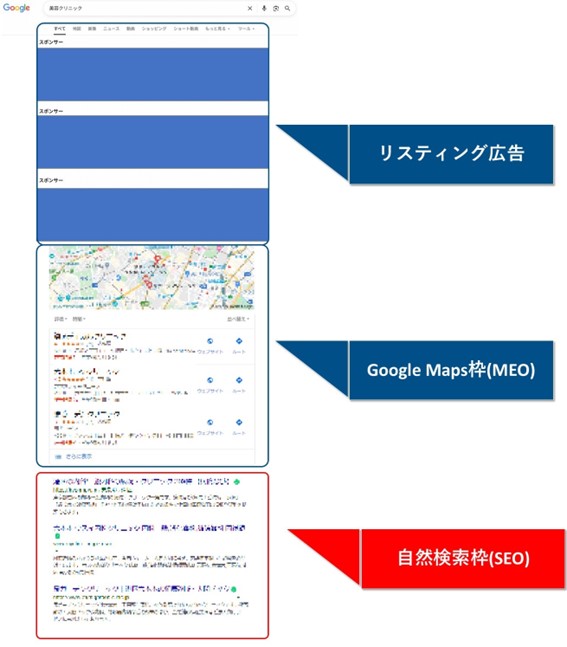

ただ、上図のように、Googleで上位表示させるための施策は、SEO対策の他にMEO対策やリスティング広告などがあります。

この3つの施策を比較すると、次のようになります。

| 比較項目 | SEO対策 | MEO対策 | リスティング広告 |

| 概要 | 検索キーワードでGoogle検索した際に、自院のサイトを上位表示させる | 「地域名+診療科」などで検索した際に、Googleマップの上位表示させる | 費用を支払い、検索結果上部の広告枠に自院のサイトを表示させる |

| 表示場所 | 検索結果の自然検索枠 | 検索結果上部のマップ枠 | 検索結果の最上部・最下部の広告枠 |

| 目的 | 自院の周辺地域、診療内容などのキーワードで長期的に集患 | 自院の周辺地域で集患 | 自院の周辺地域、診療内容、などのキーワードで即時的に集患 |

| 費用 | 〇(外注費用) | ◎(安価な外注費用) | ×(広告費・運用代行手数料) |

| 露出までの期間 | ×(3ヶ月〜半年以上) | 〇(数週間〜3ヶ月程度) | ◎(最短で即日) |

| 効果の持続性 | ◎(一度上位表示されると、長期的に継続) | 〇(継続的な情報更新や口コミ管理で長期的に継続) | ×(広告を止めると露出しなくなる) |

このように、SEO対策は広告費に依存することなく、一度Googleで上位表示されると、長期的に表示されやすいという特徴があります。

Googleで検索して上位表示されることで、患者さんの認知度が上がるだけでなく、良質なコンテンツを提供することで信頼度も上がるでしょう。

ただ、Googleに評価してもらうまでには時間がかかるため、上位表示されるまでは3ヶ月~半年程度かかります。

ホームページ作成後は、しばらくはMEO対策やリスティング広告などで短期的な集患が必要な場合もあります(MEO対策だけで十分な場合もあります)。

SEO対策やMEO対策でGoogleに露出が高まると、広告費をかけずに自然と集患ができるようになります。

なお、MEO対策はローカルSEO対策とも呼ばれ、SEO対策の一部として扱うことがありますが、施策としては別で考えた方が良いでしょう。

【基礎知識】医院・クリニックのSEO対策の主な4つの手法

医院・クリニックのSEO対策を大きく分けると、次の4つに分けることができます。

後述するように、医院・クリニックのインターネットの集患対策は、地域性が強い、医療広告ガイドラインに注意しないといけないなど特徴があります。

詳細は、医院・クリニックのサイト制作やSEO対策に強い制作会社に相談してください。

【重要度★★★★】コンテンツSEO

コンテンツSEOは、ホームページの子ページやブログなどで、患者さんの役に立つ良質なコンテンツを提供する施策です。

Googleは、コンテンツの質が高いサイトをGoogleの検索結果の上位に表示するようなアルゴリズムになっています。

例えば、消化器内科クリニックであれば「お腹が痛くなったら……」「重病が疑われる腹痛の特徴」などの情報を発信します。

後述するように、患者さんの症状や不安、診察内容、お住まいのエリアなどを意識してコンテンツを提供しましょう。

【重要度★★★★★】ローカルSEO(MEO)

ローカルSEO(MEO)対策は、「地域名 内科」「最寄り駅 内科」など、地域名を含めたキーワードでGoogleの検索画面やGoogleマップで上位表示を狙う施策です。

一般的にはMEO対策と呼ばれる施策で、医院・クリニックのような実店舗の集患では、欠かせない施策です。

患者さんが、自宅や職場から近い医院・クリニックを探して見つけることができるように、MEO対策は力を入れましょう。

一般的なSEO対策に比べても、短期で結果が出やすく、口コミ対策次第では長期的な集患効果も期待できます。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

【重要度★★★】内部対策

内部対策は、Googleに自院のWebサイトを高く評価してもらえるようにする施策です。

Googleなどの検索エンジンは、クローラーと呼ばれるロボットが様々なWebサイトを巡回して、適切に評価をします。

そして、クローラーが集めたWebサイトの評価を登録して、キーワードとの関連性も加味して上から順番に検索結果に表示されます。

Googleの評価が高いWebサイトとは、簡単に言えば患者さんにとって次のようなメリットがあるサイトです。

・患者さんが内容を理解しやすいこと

・患者さんがスムーズに必要な情報を探すことができること

・患者さんが利用してストレスを感じないこと

具体的には、次のような内部対策を行います。

・タイトルやディスクリプション(概要文)に患者さんの検索キーワードを入れる

・患者さんが必要な情報を探せるようなサイト設計にする

・適切な箇所に内部リンクを入れる

・ホームページの読み込み速度を向上する

・スマホでも違和感なく閲覧できるようにする

・サイトマップを作成する

・アクセス情報を設置する こういった技術的な施策は、専門知識を持つ制作会社と相談しながら進めるのが確実です。

【重要度★★★】外部対策

外部対策は、第三者のWebサイトやSNSからの評価を集めることで、GoogleのSEO評価を上げる施策です。

外部対策については、大きく分けると次の2つになります。

| 被リンク | 外部サイトに自院のホームページを掲載してもらう。SEOで有利になるだけでなく、外部サイト経由で自院を認知してもらえる。 |

| サイテーション | インターネット上で特定の企業名、店舗名、サービス名、住所、電話番号などの情報が、他のWebサイトやSNSに掲載される |

このような外部対策は、あくまでも関連性のあるWebサイトなどから、自然に発生した場合に限り有効です。

例えば、近くの大学病院や厚生労働省から被リンクを受けていたら、そのクリニックのホームページは高いSEO評価を受けることになります。

かなり昔のSEO対策で、自院と関係のない外部サイトからの被リンクを大量に集める方法がありましたが、これは意味がありません。

意味がないばかりか、ペナルティの対象となり、まったく上位に露出しなくなるので注意してください。

医院・クリニックのSEO対策8つの重要ポイント

医院・クリニックのSEO対策では、次の点を意識して取り組むようにしましょう。

YMYLとE-E-A-Tを意識してコンテンツを強化する

医院・クリニックのSEO対策では、YMYLとE-E-A-Tを意識してコンテンツを強化していくことが大切です。

| YMYL | 「Your Money or Your Life」の略で、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピック |

| E-E-A-T | 経験(Experience)、高い専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)が反映されているコンテンツ ・経験:Webサイト掲載のトピックが実際の経験によるものか? ・専門性:Webサイト掲載のトピックに独自の専門性はあるか? ・権威性:Webサイト掲載のトピックがどれくらい認められているか? ・信頼性:Webサイト掲載のトピックがどれくらい信頼されているか? |

E-E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありませんが、E-E-A-T が優れているコンテンツを特定できる要素の組み合わせを使用することは有効です。たとえば、Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。Google はこうしたトピックを「Your Money or Your Life」、または略して YMYL と呼びます。

※Google検索セントラル「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成 」より抜粋

医院・クリニックのホームページも、当然YMYLに該当するwebサイトのコンテンツになります。

医療情報が誤って伝わることになれば、人の健康や安全、最悪人命に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、医院・クリニックのホームページは、上記のE-E-A-TがGoogleの検索順位に大きく影響すると考えて良いでしょう。

具体的には、正確な医療知識・技術を患者さんにわかりやすく提供して、院長先生の監修や執筆であることを明示するとSEOの評価が大きく変わります。

もし、ホームページでブログ機能を使ってコラムを掲載する場合は、独自で正確な知識を与えるようにしましょう。

診察風景や院内写真など、オリジナルの画像や動画をたくさん用いることも有効です(後述する医療広告ガイドラインには注意してください)。

さらに、記事の冒頭や最後に、監修者である院長先生の名前、経歴、簡単なプロフィールを添えるようにします。

Googleがどれだけホームページを評価しているかは直接測ることはできませんが、少なくとも患者さんからは信頼されやすくなります。

医療広告ガイドラインに注意する

医院・クリニックのホームページ制作やSEO対策で注意したいことは、医療広告ガイドラインです。

SEO対策を意識して情報提供しようとするあまり、医療広告ガイドラインに抵触する表現をしてしまうこともあり得ます。

例えば、医療広告ガイドラインでは患者さんの体験談の掲載はできませんし、当然治癒を保証するような記載もできません。

また、医療広告ガイドラインに抵触するほど、正確性、信頼性のない記載はSEO対策でもマイナスになることがあります。

医療広告ガイドラインの詳細は、以下の記事をご覧ください。

適切に狙うキーワードを選定する

どんなにSEO対策を意識して良質のコンテンツを提供して、内部対策、外部対策を施したとしても、キーワードが適切でなければ意味がなくなります。

間違ったキーワードで検索上位に表示されても、患者さんが来院することができません。

わかりやすい例で言えば、東京の内科クリニックなのに、「新潟 内科」で検索上位にヒットしても、まったく意味がありません。

ここまで極端なことはなくても、検索キーワードと患者さんの属性が乖離することは、決して珍しいことではないのです。

それだけに、コンテンツを作成する前に狙うキーワードはある程度固めておく必要があります。

具体的には、次の3つの観点で、狙うキーワードを考えると良いでしょう。

| 地域名 | 「新宿 内科」「高円寺 予防接種」など地域名を含んだキーワードにする。特にMEO対策では重要な施策。 |

| 病名・検査名 | 「ぎっくり腰 三鷹」「レーシック 眼科」「自由が丘 大腸がん検診」など診療内容を洗い出し病名・検査名でヒットさせる。 |

| 患者さんの不安・悩み | 「胃カメラ 苦しくない」「じんましん 原因」など、患者さんの不安や悩んでいることからヒットさせる。 |

もちろん、「じんましん 飯田橋 皮膚科」のように、「地域名×病名・検査名」「地域名×患者さんの不安・悩み」で狙っても構いません。

店舗ビジネスである医院・クリニックの場合は、特に地域名や最寄り駅を意識してキーワードを考えると良いでしょう。

顕在顧客に相当する患者さんの来院を見込むことができます(いわゆる「今すぐ客」)。

キーワードを考える際は、競合も意識して、検索ボリューム(月間検索数)も調べるようにしてください。

検索ボリュームがあまりに多いと競合が多く、検索上位に表示させることが困難になります。

一方で、検索ボリュームがあまりに少ないと、検索する患者さんが少なく、上位表示されても新患はあまり期待できません。

検索ボリューム(コラムなら100~1,000)が適度なキーワードを多く選ぶようにしましょう。

競合分析を行ってどこまで施策を強化するか検討する

SEO対策は、コンテンツの作成や内部施策など、それなりにリソースや専門性が必要になります。

そのため、最初から完璧なSEO対策を目指そうとすると、かなり大きな時間と労力、そして外注費用がかかります。

ただ、最初から100点のホームページを目指す必要があるかどうかは、クリニックの立地、診療科目や治療方針に左右されるでしょう。

多くの場合、狙うキーワードを洗い出してみて、上位表示されているクリニックのホームページを分析するはずです。

その際、かなりSEO対策を強化しているホームページばかり上位表示されていれば、かなり力を入れる必要があるでしょう。

一方、SEO対策をあまり施していない簡素なホームページが目立つ場合は、最初から完璧を目指すことは妥当とは言えません。

競合医院が80点のホームページばかりであれば、90点のSEO対策が必要ですが、50点のホームページばかりなら60点で良いのです。

ベンチマークとするホームページよりSEO対策で上回れば良いので、最初から完璧なホームページとするかどうかはよく検討しましょう。

複数の診療科目がある場合は診療科目ごとに子ページを作る

複数の診療科目を標榜している医院・クリニックの場合は、子ページで診療科目ごとにSEO対策を施した方が良いでしょう。

トップページだけで、すべての診療科目を網羅することは現実的にはかなり困難です。

SEO対策以前に、1つのページで情報が錯綜するので患者さんが混乱することになります。

情報を整理して診療科目ごとに子ページを作成して、「地域名+診療科目名」などで上位表示を目指しましょう。

この場合は、患者さんがスムーズに該当する診療科目のページに飛べるように、トップページで動線設計しておくことが大切です。

スマホ最適化はSEOにも影響する

多くの患者さんは、パソコンではなくスマホで検索して医院・クリニックを探すので、ホームページのスマホ最適化は欠かせません。

患者さんの属性にもよりますが、スマホでサイト閲覧している人の割合は7~8割と言われています。

今では高齢者でもスマホで医院・クリニックを探す人は少なくありません。

スマホ最適化は、内部対策にも影響するので、SEO対策にも関わってきますし、少なくとも、患者さんの利便性に大きく影響します。

制作会社には、なるべくPC版よりもスマホ版から先に実装するように指示すると良いでしょう。

患者さんの利便性を重視してサイト設計をする

患者さんの利便性を重視してサイト設計することは、医院・クリニックのホームページでは欠かせません。

患者さんが、必要な情報にすぐにたどり着けるようにすることで、離脱を防いでスムーズに来院を促すことが可能になります。

適切な箇所に内部リンクやバナーを設置して、患者さんが必要としているページに誘導するようにしましょう。

特に予約申込みフォームや電話番号、クリニックの住所や地図などは、患者さんがすぐに把握できるようにしておきます。

個々のページが内部リンクやバナーで繋がらず、どこで必要な情報がわからない状態では、患者さんはストレスを感じてしまいます。 患者さんのホームページの使いやすさは、サイトの滞在時間や回遊率の向上に繋がるので、結果的に有効なSEO対策になります。

Googleのペナルティに気を付ける

不正なSEO対策によって、Googleのペナルティが課されることは極力避けるようにしましょう。

やりがちなのが、不自然なほど過剰にキーワードを詰め込んだり、不要な外部サイトへのリンクを貼り付けたりする行為です。

Googleからペナルティを受けやすいのはもちろんのこと、患者さんが使いにくかったり、読みにくかったりしてしまいます。

結果的に滞在時間や回遊率の低下に繋がり、ペナルティを受けるかどうかに関わらず、SEO対策ではマイナスになってしまいます。

キーワードも外部サイトも、違和感なく自然に入っていることが理想なので、過剰に意識しすぎないようにしましょう。

【最新動向】生成AIに選ばれるホームページ作成も視野に入れる

ChatGPTやGeminiのような生成AIの台頭で、Google検索よりAIで医院・クリニックや症状の対処法を探す患者さんが増えています。

クリニックの先生とお話しても、「AIで下調べをしている患者さんが増えている」という話をよく聞くようになりました。

そんな時代に着目されているのが、AIの検索で自院のホームページが引用・参照されるように最適化するLLMO(Large Language Model Optimization:大言語モデル最適化)という方法です。

SEOとLLMOの違いを明確に示すと、SEOは検索エンジン、LLMOはAI経由の流入を目指すものです。

ただ、求められるコンテンツは、E-E-A-Tの重視やサイテーションなど、SEO対策と共通していることが多いです。

現状は、「SEOはもうオワコンだ」と考えるよりは、「AIに引用されるくらい良質なコンテンツを提供しよう」と考えた方が良いと考えられます。

本質的なSEO対策を強化することで、AIにも選ばれるホームページ作りを目指していきましょう。

【まとめ】適切なSEO対策でインターネットの集患を強化する

SEO対策には、コンテンツの充実などにリソースが必要になりますが、広告費不要で、長期的な成果が見込めます。

また、Googleが認めるような良質なコンテンツや、サイトの使いやすさを意識することで、患者さんからの信頼性も上がります。

どんな患者さんに来院してほしいか、情報を届けたいかを考えながらホームページを制作することで、自然とSEO対策の方針は決まると考えられます。

医院・クリニックは地域性が高いので、MEO対策と並行して取り組むと良いでしょう。

詳細は、医院・クリニックの実績がある制作会社に相談するようにしてください。

なお、医院・クリニックのホームページについては、以下の記事を参考にしてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。