スマホのマイナ保険証が利用開始|医療機関はどう対応する?

2025年9月19日から、機器が整っている医療機関・薬局で、スマホのマイナ保険証が利用できるようになりました。

ただ、なかにはスマホ搭載マイナ保険証を読み取るカードリーダーを設置していない医療機関もあるでしょう。

そこで、スマホのマイナ保険証の利用開始に伴い、医療機関では具体的に、どのような対応が必要なのかを解説します。

また、スマホのマイナ保険証を導入して、スムーズな受付を実現するためのポイントも解説します。

スマホのマイナ保険証利用の基本

まずは、スマホのマイナ保険証利用の基本的なポイントについて解説します。

スマホのマイナ保険証利用とは?

スマホのマイナ保険証利用とは、患者さんが医療機関や薬局で、マイナンバーカードを取り出さなくてもスマホをかざすことで受付が完了することです。

患者さんにとっては、スマホだけでマイナ保険証の受付が済むようになり利便性が向上し、マイナンバーカードを忘れても受診できます。

従来からある実物のマイナンバーカードは引き続き利用できます。

スマホのAndroidとiPhoneの両方で利用できますが、すべての機種に対応しているわけではありません。

対応機種については、以下のマイナポータルの公式サイトを確認してください。

⇒⇒⇒マイナポータル よくあるご質問「Androidスマホ用電子証明書に対応しているスマートフォンを教えてください」

⇒⇒⇒マイナポータル よくあるご質問「使用しているiPhoneがiPhoneのマイナンバーカードに対応しているかわかりません。どうしたらよいですか」

患者さんがスマホのマイナ保険証を利用する際の受付手順

※厚生労働省「スマートフォンのマイナ保険証利用について」より抜粋

マイナンバーカードをスマホに追加すると、患者さんは上図の手順で医療機関・薬局で受付できるようになります。

①受付画面で、「スマートフォンを利用」などと記載されたボタンを選択する

②患者さんが利用するスマホの機種を選択する(AndroidかiPhone)

③本人認証を行う

④スマホ用の汎用カードリーダーにスマホをかざす

⑤同意情報の入力に進む

このように、患者さんは実物のマイナンバーカードを持ち歩かなくても簡単に受付を済ませることが可能になります。

受付の手間は実物のマイナンバーカードとほとんど変わらないので、頻繁に医療機関に通う患者さんにとっては利便性が高いでしょう。

スマホのマイナ保険証利用を導入することで、患者満足度の向上に繋がるので、医療機関側にも一定のメリットがあります。

今後、長い目で見ればスマホのマイナ保険証利用はさらに進むと考えられるので、導入の余地は十分あるでしょう。

スマホのマイナ保険証利用で医療機関に必要な4つの対応

スマホのマイナ保険証に対応するために、医療機関が具体的に何をすべきかをお伝えします。

対応①汎用カードリーダーの導入

マイナンバーカード搭載のスマホを読み取るためには、汎用カードリーダーが必要となります。

とはいえ、顔認証付きカードリーダーの買い替えや、医療機関等のシステム改修は不要です。

現在使用している顔認証付きカードリーダーにUSBで接続して使用します。

すでに持っている汎用カードリーダーを使用すると、ソフトウェアバージョン等により読み取りが正しくできない場合があります。

そのため、スマホを読み取るための汎用カードリーダーは、Amazonビジネスから新規で購入した方がいいでしょう。

汎用カードリーダーの費用は1台1万円程度が目安で、しかも後述するように補助金制度があります。

また、別途USBハブやUSB延長ケーブルが必要になる場合がありますが、この場合も補助金対象になります。

なお、キヤノンマーケティングジャパン社の顔認証付きカードリーダー(Hi-CARA)は、スマホをかざして受付が可能であるため、新たに汎用カードリーダーが不要です。

対応②マイナ保険証のスマートフォン搭載対応における機器の接続

汎用カードリーダーを購入したら、次の手順で機器の接続、設定を行います。

【STEP1】汎用カードリーダーをAmazonビジネスの専用ページなどから購入する

先ほどお伝えしたように、Amazonビジネスの専用ページから汎用カードリーダーを購入します。

【STEP2】汎用カードリーダーを資格確認用のパソコンに接続・設定する

汎用カードリーダーを購入したら、資格確認用のパソコンに接続します。

カードリーダーによって、接続方法が異なるので、それぞれの接続手順書を確認してください。

【参考】医療機関等向け総合ポータルサイト「外来診療等におけるスマートフォンのマイナ保険証利用への対応について②(機器の接続)」

【STEP3】汎用カードリーダーを設置する

次に、汎用カードリーダーを設置します。

顔認証機能付きカードリーダーの近くに設置するか、遠い場合はUSB延長ケーブルを購入しましょう。

USB延長ケーブルを購入する場合も、極力Amazonビジネスの専用ページで購入しましょう。

対応③スマホのマイナ保険証利用に伴う補助金活用

汎用カードリーダー、オンライン資格確認に接続するために必要なUSBハブ、USB延長ケーブルの購入費用を補助する補助金制度があります。

他の補助金制度と違い、申請書を提出して採択されるのではなく、次の手順でクーポンを受け取る仕組みになっています。

①医療機関等向け総合ポータルサイトのログイン後のページでクーポンを取得する

②Amazonビジネスの専用ページでクーポンを使用して汎用カードリーダーやUSBケーブルを購入する

◎クーポンコード発行数:病院で最大3つ、診療所・薬局は1つまで

◎補助事業実施期間:令和7年8月29日~令和8年1月31日

◎補助内容:

| 施設 | 補助率 | 汎用カードリーダー等販売セット (USBケーブル含む) | 補助上限額 |

病院 | 1/2 | 1セット | 7,000円 |

| 2セット | 14,000円 | ||

| 3セット | 21,000円 | ||

| 診療所・薬局 | 1セット | 7,000円 |

【参考】医療機関等向け総合ポータルサイト「外来診療等におけるスマートフォンのマイナ保険証利用への対応について③(導入に係る補助の概要)」

対応④スマホの読み取りテストを行う

汎用カードリーダーを設置したら、受付でのトラブル防止のために、スタッフのスマホなどで読み取りテストを行ってください。

なお、読み取りテストを実施することで、スマホのマイナ保険証に対応している医療機関として、厚生労働省のホームページで公開されます。

⇒⇒⇒厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」

読み取りテストを行いながら、スタッフにスマホのマイナ保険証のことを十分周知しておくと良いでしょう。

スマホのマイナ保険証でスムーズに受付業務を行うための5つのポイント

最後にスマホのマイナ保険証を導入して、スムーズに受付業務を行うためのポイントをお伝えします。

患者さんが安心して受付できるようにサポートすることが大切です。

スタッフに十分周知する

受付を担当するスタッフには、スマホのマイナ保険証について十分周知して、患者さんの利用をサポートできるよう教育しておきましょう。

特にAndroidとiPhoneの認証方法の違いについては、周知しておく必要があります。

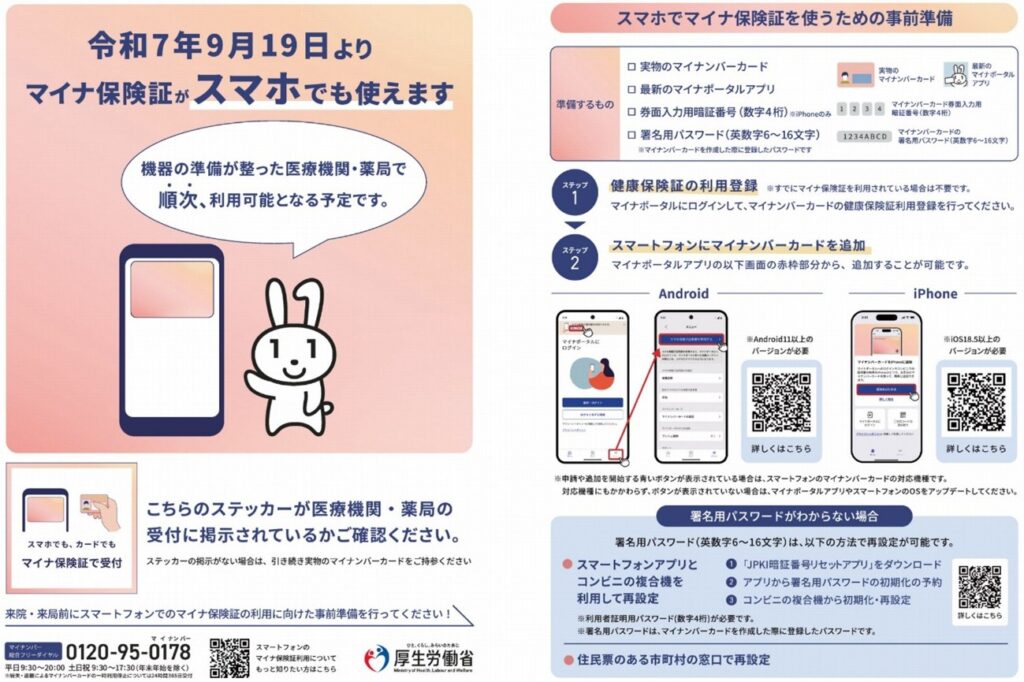

患者さんに院内掲示などでスマホのマイナ保険証導入を周知する

患者さんに、院内掲示などでスマホのマイナ保険証を導入した旨を周知するようにしましょう。

例えば、上図の厚生労働省が配布しているチラシを受付や待合室に掲示するといったものです。

上図のチラシは、スマホにマイナンバーカードを追加する方法が掲載されているので、スムーズな利用を促すことができます。

⇒⇒⇒厚生労働省「令和7年9月19日よりマイナ保険証がスマホでも使えます」

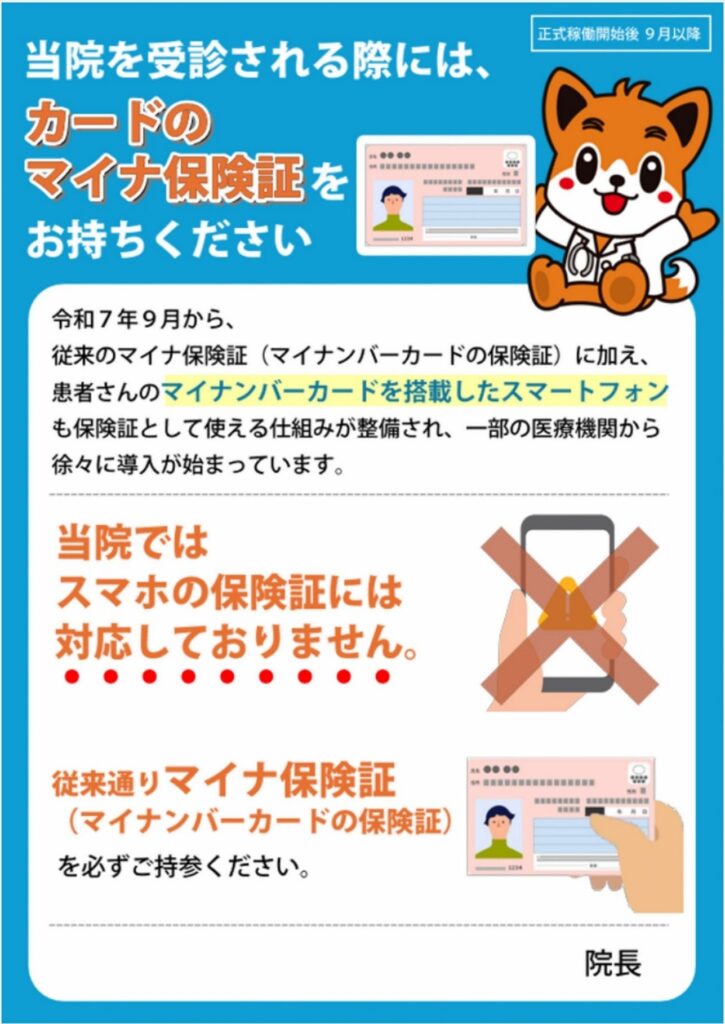

スマホのマイナ保険証に対応しない場合も患者さんに周知する

スマホのマイナ保険証に対応しない医療機関の場合は、対応しない旨を患者さんに周知するようにしましょう。

スマホのマイナ保険証が使えると思って、マイナンバーカードを持たずに患者さんが来院することが想定されるためです。

日本医師会のホームページで、上図のような医療機関用掲示ポスターがダウンロードできます。

⇒⇒⇒日本医師会「オンライン資格確認等システムにおけるスマートフォン対応に関する掲示用素材について」

簡単な操作マニュアルを作成する

スマホの認証に不慣れな患者さんのために、簡単な操作マニュアルを作成して、汎用カードリーダーの近くに掲示するのも良いでしょう。

そうすることで、患者さんは安心してスマホのマイナ保険証を利用できます。

システムの不具合に備えておく

スマホのマイナ保険証利用で、「読み取りがうまくできない」など、システムのトラブルが起きないとは限りません。

不具合時に対応できる代替手段(実物のマイナンバーカード利用など)を準備しておくなど、迅速に対応できるようにしましょう。

【まとめ】スマホのマイナ保険証利用でスムーズな受付をする

スマホのマイナ保険証利用についてお伝えしました。

今後、長い目で見ると、実物のマイナンバーカードではなく、スマホのマイナ保険証で受診する患者さんが増えると思われます。

今後、医療機関がスマホのマイナ保険証利用に対応する必要性は出てくるでしょう。

ただ、スマホのマイナ保険証利用を開始するなら、受付スタッフや患者さんに十分周知して運営することが大切です。

スマホの読み取り方を掲示したり、使い方に慣れない患者さんをサポートしたりして、スムーズな受付業務を目指しましょう。

本記事を最後までご覧いただきありがとうございました。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。