医院・クリニックで物販を行う際の法律上の注意点を詳細解説

日常の診療業務だけでなく、化粧品やサプリメント、歯ブラシを販売したいと考えている医科歯科クリニックの先生も多いでしょう。

たしかに、クリニックの物販は美容クリニックや歯科医院などで、比較的多く見られます。

美容皮膚科のクリニックがハンドクリームを販売したり、歯科医院が歯ブラシを販売したりしているところを見たことがある方も多いでしょう。

金額的には診療報酬に比べると小さいとはいえ、物販を行うことで売上を押し上げることができます。

さらに、物販を行うことで、患者さんの症状改善を促進したり、顧客満足度アップに繋がったりもします。

しかし、医院・クリニックが物販を行う際、場合によっては違法行為になる点は注意しなければいけません。

医科歯科クリニックの物販の場合、一般の小売業とは違って医療法、薬機法などの法律規制があり、あらゆる商品を自由に販売できるわけではないのです。

そこで今回は、クリニックの物販において、知っておくべき重要なポイントについて解説します。

物販を検討中のクリニックの先生は、最後までご覧ください。

クリニックで物販を行うことができる2つの要件

まず、「医院・クリニックで物販を行ってもいいのか?」という問いに対しては、「YesでもありNoでもある」という回答になります。

医院・クリニックといった医療機関は、医療法上、「医業の範囲内」の行為しか行うことができないとされています。

医業の範囲内とは、「医療行為そのもの」もしくは「医療行為に付随する行為(付随業務)等」のことを指します。

問題は、クリニックで物販を行うことが「医療行為に付随する行為」となるかどうかです。

厚生労働省「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について 」(医政総発0330第4号)では、次の記載があります。

2 非営利性に関する確認事項等

(1) 医療機関の開設主体が営利を目的とする法人でないこと。 ただし、専ら当該法人の職員の福利厚生を目的とする場合はこの限りでないこと。

(2) 医療機関の運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しないこと。

(3) 医療法人の場合は、法令により認められているものを除き、収益事業を経営していないこと。

(4) 営利法人が福利厚生を目的とする病院の開設許可を行う場合及び医師でない個人に対し病院の開設許可を行う場合は、事前に当職まで協議すること。

つまり、クリニックで物販を行うことは医業の範囲を逸脱して、非営利性に抵触するとも読み取れます。

しかし、次の厚生労働省の資料では、次のような記載があります。

医療提供の一環として、医療機関で患者さんにこれらを販売するということは現在でも可能で、(中略)院内の売店などで食品を販売するというのはもちろん可能ではあるのです。

※規制改革会議 健康・医療WG(第17回) (平成26年2月18日)開催より抜粋

医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環として…中略…サプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う。

※内閣府規制改革会議における規制改革に関する第2次答申(平成26年6月13日付) より抜粋

医療機関においてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品(以下「コンタクトレンズ等」という。)を販売することについては、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである場合に限り可能である旨、明確化されたところです。

※保険医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について(平成27年6月16日付:保医発0616第7号) より抜粋

つまり、物販は次の2要件を満たす場合に限り、「医療行為に付随する行為」に相当するとされています。

①患者さんのために物販が行われること

②療養の向上を目的として物販が行われること

例えば、歯科クリニックで、患者さんに歯ブラシやデンタルフロスといった商品を販売する行為が該当します。

美容皮膚科クリニックで化粧品を販売するような場合も同様の理由で該当します。

これらは、療養の向上を目的とした物販であり、医療行為の付随業務に該当するので、問題ありません。

しかし、例えば歯科クリニックで「玩具」を販売することは、療養の向上を目的としていないので医療行為の付随業務に該当せず、行うことができません。

このように、医院・クリニックが物販をしても良い場合と、そうではない場合があるので、実施する際には確認が必要です。

ネットショップを立ち上げたいならMS法人など別法人を立ち上げる

医院・クリニックでは、ネットショップを立ち上げて商品を販売することはできません。

ネット販売に関しては、対象者が患者のみに限らず、不特定多数の人に対しての販売行為に当たるので、医療行為の付随業務には該当しないのです。

ただ、美容クリニックなどがネットショップを立ち上げて化粧品などを販売しているところを見たことがある方もいるでしょう。

しかし、利用規約や特定商取引法に基づく表記を確認すると、販売業者が医院・クリニックとは別の法人(MS法人など)になっていることがわかります。

一方、不特定多数人を対象として、診察を行わずにコンタクトレンズを販売する場合は、医業に付随するものとは言えないことから、医療機関で行うことはできず、医療機関との区画を別にする必要があります。その場合は、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に規定する高度管理医療機器等の販売業の許可を受け、高度管理医療機器等営業管理者の設置等所要の措置をとらなければなりません。

※厚生労働省「医療機関におけるコンタクトレンズの販売等に関する質疑応答集(Q&A) の送付について 」(平成27年4月17日)より抜粋

つまり、インターネット等で物販を行いたい場合は、当該医療機関とは別法人を設立し、物販を行う必要があります。

その際は、薬機法のルールに従い、医療機器等の販売業の許可を得ることが必須となります。

また、MS法人などを立ち上げてインターネットで物販を行う場合も、「①患者さんのために物販が行われること」「②療養の向上を目的として物販が行われること」の要件を満たす必要があります。

つまり、歯科医院では歯ブラシでデンタルフロス、美容クリニックでは化粧品やサプリメントなど、インターネットでも販売できる商品は限定的です。

MS法人が玩具を販売するなど、医療行為とは関係のないものを販売することはできないので注意しましょう。

なお、MS法人については、以下の記事を参考にしてください。

物販を行う場合は薬機法などの広告規制に気を付ける

医院・クリニックが可能な物販は、上記①②を満たす必要があることを考えると、自ずと美容・健康関連商品となります。

商品・サービス販売の広告規制の法律と言えば景品表示法ですが、美容・健康関連商品は薬機法や健康増進法も考慮しなければいけません。

医院・クリニックの広告規制と言えば、医療広告ガイドラインがよく知られていますが、物販では次の3つの法律に十分注意しましょう。

また、ホームページやランディングページ、チラシを作成する際は、美容健康関連商品の広告規制に詳しい制作会社に依頼するようにしてください。

もし、次のようなことを理解していないようであれば、依頼は避けた方がいいでしょう。

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

美容健康関連商品に限らず、世の中のあらゆる商品の広告に関係する法律が景品表示法です。

景品表示法には、大きく分けて優良誤認と有利誤認に分けられます。

以下、概要と事例を示します。

| 優良誤認 | 有利誤認 |

| 虚偽・誇大広告。商品内容が実際よりも著しく優良で効果的と誤解させる表示。 | 価格などで実際よりもお買い得に見せるような表示。 |

| ・飲むだけで、あなたも簡単に理想のスタイルに! ・気づけば1週間でラクラク-5㎏! ・これを飲んで偏差値10アップ! ・この化粧品でシミやたるみが消える! | ・「今だけ1ヶ月間無料」などのキャンペーンを実際には無期限で行っていた。 ・「9,800円⇒4,980円」など二重価格表示をしているが、実際は販売前の価格で販売したことがない。 |

【景品表示法第5条】

(不当な表示の禁止)

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

消費者庁のサイトを確認すると、景品表示法違反事例がたくさん紹介されていますが、美容健康関連の商品が非常に多いです。

指摘事例をよく確認して、虚偽・誇大広告になっていないか、有利誤認表示になっていないか注意して広告を作成しましょう。

薬機法(医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

サプリメントやプロテインなどの健康食品、化粧品などを販売する際に避けられないのが薬機法の広告規制です。

【薬機法第66条】

(誇大広告等)

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

【薬機法第68条】

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

健康食品や健康グッズなどの雑貨品では、医療機器、医薬品、医薬部外品と同様の効能効果があると誤認される表現はNGと考えてください(上記薬機法第68条)。

具体的には、次のような表現は薬機法に抵触するので、広告の文章には十分注意しなければいけません。

| 効能効果 | ○○改善、○○予防、痩身効果、疲労回復、美肌、アンチエイジング、記憶力向上、バストアップ、免疫力アップ など |

| 身体の特定部位 | 肌、肝臓、のど、眼 など |

| 病名・症状 | 便秘、不眠、がん、コロナ、○○が痛い、メタボ など |

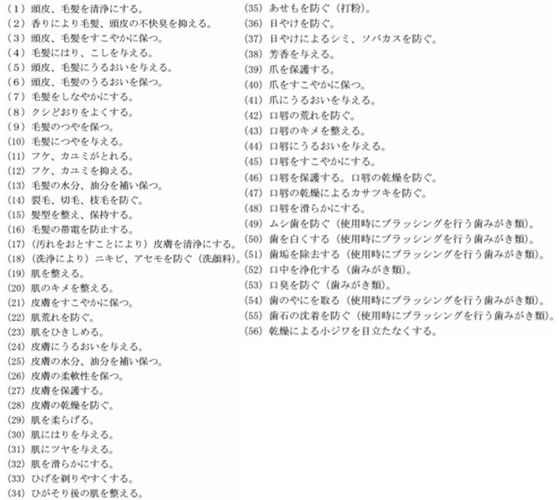

また、化粧品の場合は、次の厚生労働省の資料にある、56の効能効果を逸脱した表現は原則できないので注意してください。

※厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について 」より抜粋

健康増進法

健康食品を含めて、食品を販売する際は、健康増進法の広告規制にも注意しなければいけません。

【健康増進法第65条】

(誇大表示の禁止)

何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

健康増進法第65条は、主に健康の保持増進効果について、虚偽・誇大広告になるような表現ができないというものです。

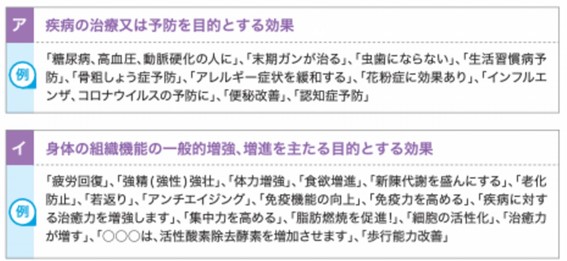

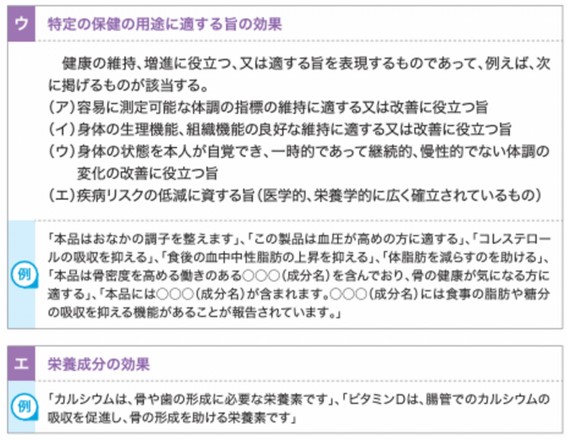

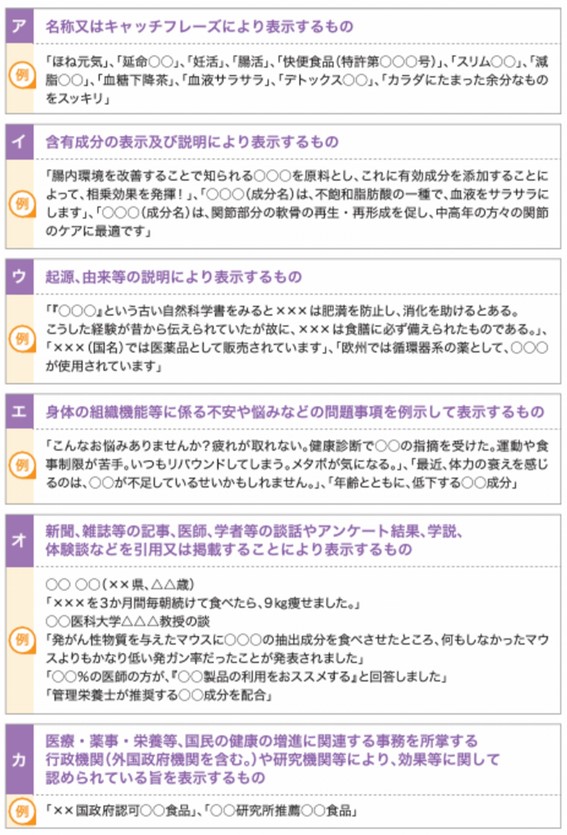

健康の保持増進効果とは、具体的に次の項目で、具体例のような表現をする際は、十分注意しなければいけません。

【健康の保持増進の効果】

※消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 」より抜粋

具体例を見てみるとわかるように、健康食品に関しては、(ア)(イ)はそもそも薬機法違反に該当します。

また、(ウ)の場合は、消費者庁長官の許可を受けなければ表示できません。つまり、特別用途食品や特定保健用食品のようなものです。

【健康増進法第43条第1項】

(特別用途表示の許可)

販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

(エ)の場合は、食品表示成分に従った表示をしないといけません。

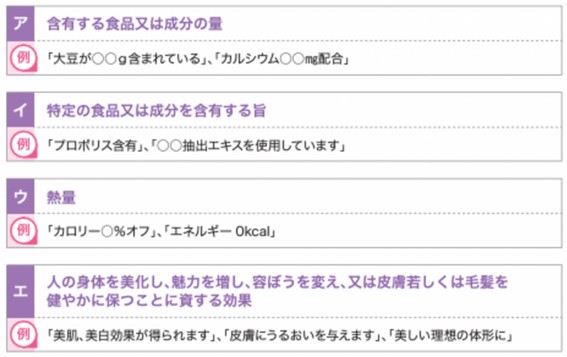

その他、次の項目や表現について、虚偽・誇大表現となっていないかエビデンスを十分に確認しておく必要があります。

【内閣府令で定める事項】

【「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現するもの】

※消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 」より抜粋

【まとめ】医院・クリニックの物販は法律に気を付ける

今回は、医院・クリニックの物販と、販売する際の広告規制について解説しました。

①医院・クリニックの物販では「患者さんのために物販が行われること」「療養の向上を目的として物販が行われること」の2要件を満たす必要がある

②インターネットで物販を行う場合は、別法人を立ち上げたうえで、2要件を満たす必要がある

③医院・クリニックの物販は主に美容健康関連商品になるので、景品表示法だけでなく、薬機法、健康増進法にも注意する

以上のことを遵守して物販を行うようにしましょう。

なお、医院・クリニックの物販の可否などについては個別性のある問題になるので、詳細は最寄りの弁護士に相談してください。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。