医院・クリニックでよくある8つの継承トラブルと失敗を防ぐ対処法

医院・クリニックの継承は、新規開業に比べると、建物、スタッフ、医療機器、患者さんをすべて引き継ぐことができます。

そのため、少ない資金でスムーズに開業できるメリットがあり、承継開業を検討する先生は少なくありません。

しかし、クリニックの継承には、新規開業と異なる様々なトラブルが発生している点は注意が必要です。

そこで、本記事では、よくある医院継承のトラブルのケースを解説して、失敗を防ぐ対処法をお伝えします。

承継開業検討中の先生や、すでに承継開業した先生は最後までご覧ください。

【トラブル①】売買成立したのに許認可が下りずに診療を開始できない

医療法人の売買が成立し、譲渡が済んだとしても、すぐに診療をスタートできるわけではありません。

医療法人は都道府県知事からの認可や、地方厚生局による保険医療機関の指定といった、一連の行政手続きをすべてクリアして、診療を開始できます。

しかし、継承前の医院・クリニックで医療法人経営や行政手続きに不備があった場合、届出が受理されないこともあります。

実際に、「売買契約は成立したにもかかわらず、行政の認可が得られなかった」というトラブルが発生したケースもあります。

この場合、2~3ヶ月ほど診療開始が遅れることもありますが、その間に資金繰りが急速に悪化することになりかねません。

この事態を避けるためには、M&Aの交渉を進めながら、行政手続きに精通した専門家を交えて許認可の見通しを十分に確認することが不可欠です。

【トラブル②】継承前からある簿外債務が発覚する

クリニックを継承する際、譲渡価格の妥当性を判断するために、必ず決算書などの財務資料を確認します。

しかし、帳簿に記載されていない簿外債務が継承後に発覚して、大きなトラブルになるケースがあります。

簿外債務には、様々なものが考えられますが、例えばスタッフへの未払い残業代や医療機器のリース代などです。

簿外債務は医院継承後の資金繰りを大きく圧迫することはもちろん、譲渡価格そのものの正当性がなくなります。

譲渡契約前に、医院・クリニックのM&Aの経験と高度な専門知識を持つ専門家がデューデリジェンスを行い、財務状況を洗い出しておくことが大切です。

【トラブル③】営業権の評価額が折り合わず交渉が決裂する

医院・クリニックのM&Aにおいて、大きな論点となる1つが、営業権(のれん代)の評価額です。

営業権とは、建物や医療機器のような有形資産ではなく、患者数、ブランド力、スタッフの質など、将来の医業収入に影響を与える無形資産のことです。

営業権には、様々な専門的な算出方法がありますが、評価基準が客観的になりにくいため、売り手と買い手ともに納得するとは限りません。

双方が納得できる着地点が見つからなければ、交渉が決裂することも多く、継承の大きなハードルの1つになります。 双方が納得できる着地点を見出すための、粘り強い交渉力が売り手側、買い手側ともに求められます。

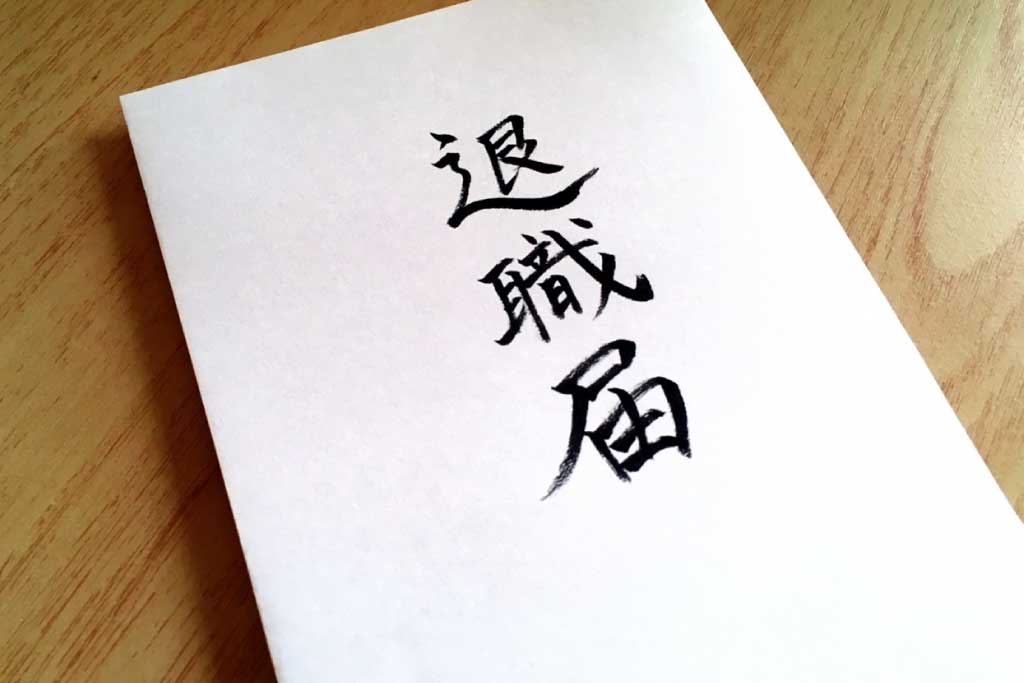

【トラブル④】引き継いだスタッフが反発して大量退職に至る

医院継承の大きなメリットの一つに、経験豊富なスタッフをそのまま引き継げる点が挙げられます。

しかし、今まで前院長のもとで働いてきたスタッフが、全員新しい院長先生を受け入れるとは限りません。

場合によっては、承継後に最も頭を悩ませるトラブルの原因になることもあり、大量退職に至るケースもあります。

例えば、新しい院長先生が、医療DXや業務効率化など、何か新しい取り組みをしようとします。

しかし、長年の方針に慣れ親しんだスタッフにとっては、「なんでそんなことするの?」と受け入れられないことも考えられます。

スタッフとコミュニケーションを十分に取ることもせず、急速に院内の改革を進めてしまうと反発されて大量退職に至ることも十分あり得ます。

実際、引き継いだ後にスタッフが全員退職してしまったという例もあるくらいです。

なるべく継承前からスタッフ一人ひとりと面談の機会を持ち、当面は前院長の方針を尊重する姿勢を見せることも必要です。

そのうえで、ご自身の理念や治療方針をスタッフに話して、少しずつ改革を進めるようにすると、反発が起きにくくなります。

【トラブル⑤】就業規則の不備が発覚する

継承したクリニックの就業規則を確認したところ、就業規則の不備が発覚するケースもあります。

特に社会保険労務士が長年監修していない場合、最新の法改正が反映されていないことがあります。

労働関係の法律(労働基準法や育児介護休業法など)には、細かな法改正が頻繁にあります。

就業規則が労働関係の法律に則ったものでなければ、後でスタッフとのトラブルの元になりかねません。

スタッフは、意外と就業規則や労働関係の法律を調べています。

クリニックを継承したら、就業規則の再整備が必要でないかをよく確認しておくようにしましょう。

【トラブル⑥】医療機器や内装の老朽化で想定外の追加投資が発生する

医院・クリニックの継承は、診療に必要な医療機器や内装が揃った状態でスタートできることが大きなメリットです。

しかし、「設備が揃っている」ことと、「その設備が問題なく使える」ことは必ずしもイコールではありません。

実際、医療機器や内装の老朽化が進んでおり、継承した後に買い替え、建て替えが必要になるトラブルが起きることがあります。

例えば、医療機器の経年劣化が進んでいたり、医療機器メーカーのサポート期間がすでに終わっていたりするケースは少なくありません。

また、内装に関しても患者さんやスタッフの目に触れるところはリフォームしていても、他の設備は20年以上前のままということもあり得ます。

医療機器や内装の老朽化は、決算書を確認するだけでは見抜けないこともあります。

デューデリジェンスの段階で、専門の業者に医療機器や設備の確認をしてもらう方が良いでしょう。

【トラブル⑦】院長交代で患者さんが離れてしまう

医院・クリニックの継承で、既存の患者さんを引き継げることは、新しい院長先生にとっては大きなメリットです。

そのため、「承継開業なら集患に困らない」と考えている先生は多いですが、そうとも限らない点は注意しなければいけません。

「あのクリニック、先生が代わったから、もう通わない」と患者さんが離れてしまうケースがあるためです。

特に長年通院している患者さんは、前の院長先生と強い信頼関係で来院しているケースが少なくありません。

自分の主治医が代わってしまえば、「他の病院で診てもらおう」と考えることは十分考えられます。

また、新しい院長先生の診療スタイルや方針に違和感を抱かれやすいのも、離脱の原因になり得ます。

例え、医学的には最新で最善の診療であったとしても、患者さんからは「前と違う」「余計なことをされる」という不信感に繋がりかねません。

ネガティブな理由で患者さんが離れてしまうと、来院数が減少するだけでなく、悪い口コミが広がる負のスパイラルに陥りやすくなります。

承継開業ではよく言われることですが、数ヶ月程度の十分な引き継ぎ期間を設け、前院長と新院長が一緒に診療にあたることが大切です。

そうすることで、患者さんをスムーズに引き継ぐことができますし、スタッフの引き継ぎもスムーズになります。

前院長先生が万が一の事態に陥った場合などは別として、極力一緒に働く期間は設けましょう。

その方が、患者さんの離脱を防ぐことはもちろん、スタッフとも円滑な関係を築きやすくなります。

【トラブル⑧】継承前から患者さんが少なく経営状態が悪い

なかには、立地が悪いことなどの理由で患者さんが少なく、経営状態が悪いのに、医院を継承してしまうケースもあります。

来院患者数が少なく、経営状態があまり良くないと、営業権に影響が出るので、譲渡価格は安価になる傾向にあります。

しかし、そのような医院を継承してしまうと、新規開業以上に、集患に苦労してしまうことになりかねません。

また、売り手の医院・クリニックから提示された事業計画や収支報告が、意図的に良く見せかけられているようなケースもあります。

・一時的な患者数が増加した際のデータ

・近隣に競合クリニックができる前のデータ

などをもとに評価されている可能性もあります。

こういった実態との乖離を防ぐためには、契約前に徹底したデューデリジェンスが欠かせません。

具体的には、過去数年分のレセプトデータ(診療報酬明細書)や決算書を分析し、来院患者数や収益の推移に不自然な点がないかを確認します。

また、何度か曜日や時間帯を変えてクリニックを訪問して、医療現場の状況を見ておくことも良いでしょう。 実際に継承予定の医院・クリニックから聞いていた話と乖離がないか、たしかめるようにしてください。

【まとめ】医院継承を慎重に行いトラブルを事前に防ぐ

以上、医院継承でよくあるトラブルと失敗を防ぐ対処法についてお伝えしました。

承継開業には大きなメリットはありますが、新規開業にはないようなデメリットも存在します。

医院・クリニックの事業承継に強い税理士や専門家に相談して、徹底したデューデリジェンスを行うことが大切です。

売買が成立したら、2~3ヶ月程度は前の院長先生と一緒に働き、スムーズに患者さんとスタッフを引き継ぐことがポイントです。

承継開業については、以下の記事も参考にしてください。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。